الفصل الأول

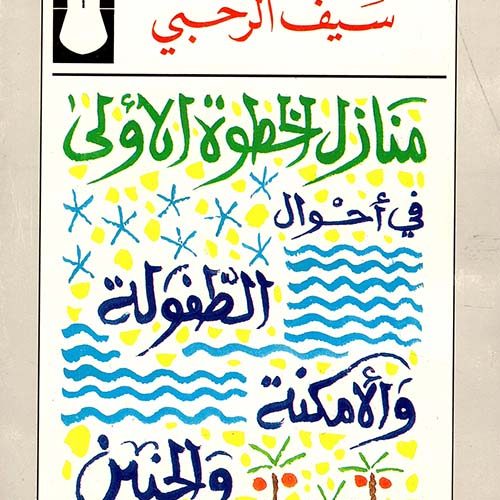

منازل الخطوة الأولى

على مدار السنوات..

برؤوسها النابتة في الصخر،

أشجارا تغالب حتفها في الريح.

علينا أن نقتحم الأمكنة والمفازات..

كي نفوز بلمسة إشراقة..

كأشباح موج متطاير في الظلمة..

أو كعصفور يسكن القلب منذ الأزل..

لكنه دائم الطيران.

لا نكاد نعبر المحيط بقواربنا الشراعية..

والصحراء بالجمال التي أعطبها

قيظ المسافة، إلا وتتلقفنا الضفاف الأولى

بنهم جارف.

نهم العارف بصروف الأيام.

أجيال قبلنا عبرت هذا المضيق..

مضيق هرمز..

أو رأس الرجاء الصالح لأحلام الثروة

مثلث برومودا المعرفة.

لكنا أبحرنا من غير أحلام محددة..

فوق الحطام والجثث..

ومستنقعات صفراء،

بنبيذنا الحامض..

والعيون معصوبة إلى الخلف..

باتجاه الجزر التي وصلها الأزديوّن..

بعد خراب سد مأرب..

والتي لن نصلها أبدا.

كنا نقف قبالة ذلك الشاطئ، محدقين في البحر المترامي بين الجبال التي تحده بمتوازيين حيث تلتقي أطرافها على حوافي البندر، مطلقين سراح النظر على مداه في تلك الزرقة التي تغور من الجهة الأخرى في أشداق المحيط الهندي.

كان المكان مأهولا بالسفن والقوارب بأنواعها البدائية، سفن قادمة ربما من الحج أو زنجبار أو الهند، وتتجمع غير بعيد مما يشبه ميناء أو رصيفا، وما يشبه مدينة بحرية، يعلو صفيرها المنتحب في الهواء ليتساقط على أصوات الصيادين والباعة والحمالين مشكلا جلبة الساحل المعروفة خليط أصوات.. وأصناف بشر.

كنا نقف قبالة هذا الشاطئ المفتوح على المدى الآخر، البعيد، وفي فناء المدينة أو ما يشبه المدينة من جهة الغرب يعلو نباح الكلاب في ضوء انسياب السماء وحشرجته القادمة من خلف عقدة الجبال الضخمة. وفي الليل تبدو هذه المدينة، أو هذا المأوى البشري، حين يخترق هدوءها الموحش عواء الجهات او أصوات بنات آوى وقد انهكها حدس الفناء القادم، تبدو مثل حفرة زلزال قديم أو مهبطٍ أدمنته النيازك وقد نسيه العلماء المؤرخون.

لا أتذكر إن كان الوقت صباحا أو مساء، ولا أعتقد أن ذلك مهم، لكني أتذكر أننا كنا قبالة الشاطئ أكثر وحدة وضجرا مما مضى، محدقين في السرطانات والأسماك الميتة التي يسعلها البحر، وفي المدى والسفن التي سيبتلعها المحيط بعد قليل، حين رمى ((سعد)) صنارته بعبث صبياني ليصطاد الأسماك الصغيرة القريبة، بينما أضواء باخرة في القريب البعيد.

كانت تحمل بضائع وعمالا آسيويين يكشّون الذباب بمراوح صنعت في تايلند، في هذه اللحظة التي تمرح فيها الأشباح بحريّة في مرايا الجبال المضاءة بالنور الشاحب للسفن والمنارات الشحيحة، في هذه اللحظة التي تبدو كقفزة خارج الزمان والمكان، رغم أنها انغراس فظ وطري في هذا المكان المائي العائم في خيال الصبية، فكر ((سعد)) أنه لابد أن يرحل الى مكان آخر، لا يعرف إلى أين، لكنه لابد أن يرحل.

قبالة الشاطئ بمحاذاة حياة توشك أن تكون ماضيا، نستجدي أياما قاحلة لا تنفع مياه البحر في تلطيفها أو أية أوهام لمياه ينابيع تجود بها سماء الذاكرة.

كانت تلك المرة الأولى التي تحوم فيها فكرة السفر بمعناه البعيد، في مخيّلة ((سعد)) التي شهدت هذه الصفحات ميلاد اسمه الجديد هذا، كانت هذه الفكرة في السابق عنده محصورة في حدودها الضيقة، السفر يعني من قرية إلى أخرى لزيارة الأهل والأقارب بصحبة والده وأهل عشيرته، والسفر من القرية إلى البندر أو المدينة، تحت جناح قمر صحراوي يختبئ خلف الجبال ويظهر كاللص المغتبط بسرقة أضواء الأكوان، يظهر ويختفي وعلى ظهره ظل ثعلب أو سرب يمام بري، او حتى في ذلك الظلام الدامس في آخر الشهر والذي تمزقه قافلة الراحلين بخياشيمها ولغطها سالكة الطرق الأقل وعورة بمعرفة كاملة لا تدركها العين البشرية في ذلك الليل المحتدم بالهوام والأطياف، أو في حمأة شمس النهار اللاهب.

وفي هذا المقام يتذكر سعد أول رحلة نحو تلك الأقاصي الجبلية، نحو أرض الأجداد.

بعد صلاة العشاء في القرية التي ولد فيها وحيث ما زال موجودا، جلس والده بين أبنائه وأحفاده ونسائه كعادته كل يوم، لكن هذه المرة بحزم أكثر، وبريق عينيه الغائرتين ينبئ بالخبر القادم:

– سنذهب غدا إلى…

– ومن تأخذ معك؟

– سعد وسالمين

– لكن الجو ما زال حارا

– قالت أم سعد بصوت هادئ ومستكين:

– قد اشتقنا لأرض الأجداد والولد لم يرها بعد.

بقيت الأم طوال تلك الليلة ساهرة لا يعرف النوم طريقا إليها، تعد زاد الرحلة، تارة تقلي السمك، وأخرى ترتب اللحم للشوي الذي كان الأهل يدخرونه من الأعياد على مدار العام. وكذلك سالمين رفيق الرحلة ودليلها القوي بطاعة العشيرة، ظل يعد الدواّب، وما كادت أضواء الفجر الأولى تنشق عن عتمتها اللاهية إلا كان الراحلون متحفزين للسير تودعهم عينا أم لم تعرف طعم الفراق بعد وبشكله الجديّ والمرير.

ظلوا سائرين عبر الشعاب والوديان، عبر الطرق الصخرية التي حفرتها الإرادة الصلبة لأولئك الرعيان والعابرين بين الجبال والسهوب والانهيارات التي تتوالد عبر أشكال من الخرافة الأرضية، خرافة المكان بافتراساته المتبادلة لقاطنين يعيشون حياة الظعن الأولى.

يقفون قرب نبع للأكل والراحة، ويتأملون سطح جبل كان ذات يوم مسرحا لصواعق وخيالات البدو التي لا تكل عن توليد الحكايات، ممسكين بمقاييس المسافة، فإذا هاجمهم ذئب الليل جنحوا نحو سكنى فخذ من أفخاذ العشيرة في طقس ترحاب وألفة: الأغنام تذبح، الشهب تتساقط على مقربة. الأخبار تتبادل.

وفي الصباح حين استيقظوا لاحظ سعد ذلك الفراغ الهائل بحيواته الغامضة، ورأى القطيع ذاهبا إلى السرح، يتقدمه تيس الطليعة بقرنيه الكبيرين، بعد أن تحلق حول البئر وسط صخب أصوات الرعاة المختلط بلغط القطيع والموجه له.

ولاحظ أيضا طريقة السكنى المصنوعة من الصوف، والبيوت المحفورة في جوف الأرض والتي يلجأون إليها أمام زحف البرد في تلك الأصقاع المنسية.

وفي الطريق رأى سعد أشجار الأثل تتموج بفعل ريح خفية فحركت في نفسه نوازع لم يعرفها من قبل، وفجأة بزغ جبل له نتوءان متعانقات في الهواء كأنما جسدان متحدان في برهة أبدية.

– أبي ما هذا؟

سأل سعد والده

– جبل يسعى (لسان الطير)

ثم أشار إلى آخر وذاك يسمى (مهبط العقبان)

وتلك القرية الطالعة من ضلع الجبل تسمى ((شعر باط))

نخيلات يتيمة نبتت في إبط الجبل هكذا تسمى.

ليلتان على هذا النحو حتى وصلوا إلى بغية المنشود. إلى أرض الأجدد تلك التي تحدرت منها السلالة وظلت عبر السنين إرث القداسة للعائلة وسطوة الجد الأكبر وأوامره ونواهيه.

وبعد الراحة من وعثاء السفر وإرهاق الركب والمفاصل والعظام.

صحب سعد والده وبعض افراد العشيرة في جولة حول القرية.. صعدوا برجا من تلك الأبراج المتناثرة حول مداخل القرية وفي وسطها كحماية من غارات القبائل الأخرى:

– من هذه القلعة كان أجدادك يصطادون الأعداء كالأرانب.

قال والد سعد

– لكن أي أعداء يا أبي؟

– هناك في الجهة الأخرى، ثم إن هناك قبائل معادية تأتي من بعيد.

نظر سعد إلى الجهة التي اشار إليها والده فرأى أطياف نخيل صاعدة من قيعان جرداء. لكنه بعد ذلك استغرق طويلا في تخيل أولئك الأعداء وتصويرهم، على أي شكل هم وكيف يعيشون؟ وكيف يتم الالتحام في أزمنة القتال؟ وهل هو يشبه الحروب القديمة وما يروى في قصص البطولات تلك التي تقرأ على ضوء الفوانيس في هباء المساء؟

لكن ثمة الآن بنادق، والأبراج مصممة لها أكثر من أي سلاح آخر، وكم سيكون عدد القتلى في كل مرة من جولات القتال؟

هذه الأسئلة ظلت فترة من الوقت تراود ذهن سعد حتى بعد العودة من تلك الرحلة.

وبعد يومين إذ بالصياح يملأ القرية كأنما ينطلق من حنجرة واحدة: ((عبدالله ذهب للصيد ولم يعد))، وتقدم الرجال ببنادقهم وخناجرهم وسط صراخ النساء الملثمات وصفير الريح في ذلك الفضاء المترامي بالعويل.. تقدموا يتسلقون جبلا عاليا ذا رفوف ملساء يشبه كتلا ضخمة لمرايا متراصة تنفجر عنها أضواء باهرة في ذلك النهار القائظ، بحيث يضطر الرجال على اتقاء الضوء عن العيون براحات الأيدي ويواصلون سيرهم عبر طرق سرية لا يعرفها غيرهم في مرتفعات هذه الحجارة الصلدة.

وبعد نهار من البحث، وجدوا عبدالله قابعا في جرف مع وعله الضخم الذي لم يستطع النزول به فقرر الإقامة في الجبل حتى ينتهي من شوائه وأكله ويرتاح.

علت الأصوات جذلة هذه المرة بالعودة يتقدمهم عبدالله ووعله الذبيح المتدلي من حوافي الدابة ليكون وليمة منتصف الليل.

شاهد سعد الذي بدأ يغطس في يمّ هواجسه التي لا يتبين لها مكان في بهيم ذلك الليل الساجي، شاهد اللقاء الحميم بين والده وابن عمه عبدالله الذي كان يحترم رزانته وجلده في معالجة الأمور.

– ولدنا سعد

– سمعنا عنه فهو الذي ضرب ابن فلان بالمسحاة. ردّ عبدالله:

– لم تكن تلك الواقعة ترضينا لكن ما حصل قد حصل.

وكانت عبارة والد سعد مبطنة بالرضا وان حمل ظاهرها الاعتراض. شاهد سعد هذا اللقاء الأخير بين والده وعبدالله حيث مات هذا الأخير بعد أشهر من ذلك.

شاهده وعاش ليل كثافته الحميمية المؤلمة التي لم يرها بعد ذلك.

في ذلك الصباح الذي يقع أواخر الصيف ذي الهواء المتقلب والغبار المتلبد في الغدران والسواقي وفي الشرفات الطينية والعيون.

صباح مضطرب المزاج منذ بدايته مصحوباً بضجيج الحطّابين الذين عادوا من غير أن يستطيعوا مواصلة جلب الحطب، وكذلك البيادير لم يستطيعوا جني الرطب والثمار الأخرى حيث عادوا ولما يصلوا بعد إلى عذوق النخيل الفارعة التي تلعب بها الريح ذات اليمين وذات الشمال مثل قوارب صغيرة تدفعها عاصفة.

بدأ الناس يتجمعون في المجالس وعلى حوافي الوادي يشاهدون عبور العاصفة ويتبادلون الأحاديث وبعضهم بدأ يتذمر حين شاهد أسراب القطا تمر عبر الوادي كدليل يقود العاصفة إلى مقاصدها إن كان لها مقاصد، ولم تكن شباك الاصطياد منصوبة، فالشباك بالفعل هي القادرة على الصمود في الريح مهما كانت قوية: لأن الشبكة تخاريمها تمنحها هذه القدرة على المواجهة والمراوغة. وشاهد أيضا الواقفون في شريعة البلدة، القوافل القادمة من البلاد الشرقية بحمولتها المتجهة الى البندر، توقف سيرها وتلوذ بالتلال والأشجار حتى انتهاء العاصفة.

وحين بدأت في الجو بعض السحب وهي تتجمع وتتفرق وسط عنجهيّة الهواء مثل ريش النسر، فكر الناس أن هذه الملامح تنبئ بما هو أخطر، تنبئ بالجوائح والأمطار الكاسحة، وقال أحد المسنين: إن الجائحة لم تأت منذ عشرين سنة، ورد عليه آخر : ((إن السيول القوية كانت تأتي خلال هذه السنين، لكن بالفعل لم تكن بمثل عنف الجائحة التي ذكرت)).

قضى سكان البلدة في الحديث والذكريات عن العواصف والأمطار وأثرها على الإنسان والشجر والبيوت، حتى أن بعض العارفين لم يقتصروا على ذكريات البلدة وسكانها فقط، بل ذهبت بهم المعرفة إلى سرد حوادث مماثلة من التاريخ والأساطير والشعوب المختلفة.

أثناء ذلك كانت السحب تتجمع والعاصفة يهدأ زئيرها، الذين كانوا داخل بيوتهم عرفوا ذلك من خلال حركة الأبواب والشبابيك وحركة الطيور فوق النخيل وأشجار الليمون والنارنج، وكأن الناس بفطرتهم لا يتحدثون عما وقع بل عن القريب الآتي وبدأت البروق تضيء فضاء القرية.

خيول السماء النارية بصهيلها الذي لا ينقطع طوال الليل. وكانت أول طلقة تحذير بقدوم السيول الجارفة بعد صلاة العشاء بالتحديد وبعدها توالت الطلقات والزعيق، وعلا الهرج والمرج كما يقولون.

كان سعد في ذلك الوقت قد نام مع بقية إخوته ويمكنه أن يظل كذلك لولا أن السيول لم تكتف بحيّز الوادي المعهود بل تجاوزته نحو البيوت، وبيت والد سعد كان من البيوت الملاصقة للوادي واضطرت العائلة أن تأخذ الصغار إلى بيت الجيران الذي يقع في الأعلى بمنجاة من الجائحة.

هناك تذكر سعد حين فتح عينيه في غسق الغرفة أنه كان ملفوفا بغطاء مع مجموعة من أمثاله في شكل دائرة، ذكورا وإناثا.

وتذكر أيضا ذلك الهدير الكاسر للمياه عبر احتدام الظلمة، هديرا غريبا من نوعه كأن ثمة وحوشاً خرافية تجأر بالقيامة، وحوشاً جريحة.

طلب سعد من أمه أن تريه الوادي، وبعد مماطلة أخذته قريبا من حافة المياه لمس الماء بيديه فوجده أكثر عذوبة من المياه العادية، وأكثر نقاء وغموضا رغم الغبرة التي تغلّف جسده السديمي الشفيف المفعم بالأسرار.

– إلى أين تذهب الجائحة؟

سأل سعد أمه

– إلى البحر، كل الأودية تذهب الى البحر، وهناك تلتقي في مرجل البحر الكبير.

في اليوم التالي، خفت قوة المياه واندفاعاتها الجرسية عبر وادي القرية الممتد من شريط النخيل حتى سطح السلسلة الجبلية المتاخمة، وكان هذا الوادي ملتقى أودية وشعاب كثيرة، تصب في صحنه المتلألئ بالحصى والبياض. كان فحلا من فحول الأودية التي تعرف بالهياج المدمّر الذي لا يمكن ضبط زمنه ومواسمه.

خّفت اندفاعة المياه الذاهبة الى البحر قرباناّ لجبل ((الفحل)) الرابض هناك بحلم إناثه السبع، لكنها لم تنجل غبرتها بعد، واستيقظت القرية من ليل المياه المليئ بالأحلام والتوقعات والخسائر. وبدأ الناس يلملمون شتات هواجسهم متفقدين المزارع والبيوت والحضائر، ضاربين صفحا عن عداوتهم ومشاكل ماضيهم المشترك.

ورغم بعض الأحاديث التي تشخّص الأضرار التي أصابتهم، لم يثنهم ذلك عن الاحتفاء بهذا العيد المائي، بهذه المآثر الربانيّة عنفوان المقدرة والرحمة. حتى أن النساء حين انصرفن جماعات بعد مشاهدة الوادي في صباح صخبه الجديد، بدأن في لبس الجديد من الأثواب والحلي والزينة، تحسبا لليل الخصب القادم ببروق أنينه المكتومة تحت غيوم الخجل، مدفوعات بفطرة الخصوبة الشاملة.

أما الأطفال فظلوا رقعة ذلك اليوم على حافة الوادي يحرسون المشهد وجلين من اختفائه على حين فجأة، غاطسين أرجلهم في فيض المياه متشابكي الأيدي والصراخ. وبالشيطنة نفسها يأخذ الواحد الآخر ويرميه إلى أبعد، أو يركضون وراء الديكة ويحاصرونها من جوانب اليابسة حتى يغطيها الماء ويسقطون من فرط النشوة.

تدريجيا بدأت المياه تجلو غبرتها وتصفو. وكان الجو عابقا بأريج العشب الوليد ((والقعت)) في ضفتي الوادي المليء بأشجار ((الكولانة)) و((الرسل)).

وبدأت الطيور بأحجام مختلفة تسلح برازها وتصطاد السمك الصغير الذي ينزل في أعقاب السيول بكثافة، كان ذا لون واحد وبحجمه المعروف لدى أهل القرية في كل مرة يجثم فيها مثل الجراد على اليابسة، وكانوا يسمونه ((الباعية)) ويصطادونه بالمشاخيب التي صنعت من عذوق النخل الجافة. وغالبا ما يكون اصطياده وتكاثره في الليالي القمريّة حيث يفقس بيوضه بشكل هائل وسريع. وحين تأخذ المياه في القدم يختفي ويفقد الناس أثره ليحل مكانه سمك من نوع آخر أقل منه بكثير، سمك اعتيادي لا يثير انتباه أحد أمام غياب الباعية بطقوسها الغريبة التي ترفض الاستمرار إلا مع بكارة المياه واندفاعاتها الأولى.

وفي تلك السنة أيضا جاء الغجر بخيامهم وحميرهم وكلابهم واحتلوا هضبة الوادي حاملين معهم عاداتهم الأزليّة في التجارة التي تعتمد على المقايضة بالحمير والأسلحة كالخناجر والبنادق وحتى السكاكين، ويتحول الوادي الى مسرح لسباق الحمير وترويضها وتحديد أصولها النبيلة والوضيعة.

وكان شيخ الغجر ويدعى ((مراش)) يجلس أمام الخيمة وفي فمه دائما المدوخ الذي هو عادة جديدة على أهل القرية- يكرهها الأفاضل منهم- كانوا يتحلقون حوله وهو يسرد الحكايات عن رحلاته والبلاد التي عبرها والتي أقام فيها بعض الوقت، وحين تصل به لذة السرد إلى النساء بعد التمهيد الكافي، يدخل في تفاصيل لا لبس فيها حول أوضاع النكاح وجوانبه المختلفة مما يثير لواعج الحسرة والأسى. وكان يوغل أكثر حين يرى لعاب الشبق يسيل من وجوه مستمعيه ثم يدخل في هدوء الموقن بإنجاز مهمته على أكمل وجه.

وكان سعد يراوغ والده أحيانا ليذهب الى حيث يعسكر الغجر، مخترقا فناء الخيام ومسترقا السمع إلى نكاتهم وبذاءتهم الطريفة، مما يوقعه لاحقا حين ينكشف أمره أمام والده في براثن عقاب يصل إلى الضرب والطرد من البيت.

وفي تلك السنة مات الشايب ((صبيح)) بعد مرض عضال، ومات أيضا أطفال كثيرون بسبب الحصبة، رغم البول الذي كانوا يسقونهم إياه بكميات متعاقبة، بول الصباح الساخن، ماتوا وبأمراض أخرى لم تكن معروفة.

في الصباحات الكثيرة التي يتكشف عنها ليل القرية، هناك صباحات تبقى مثل نبع خفي في الذاكرة، صباحات لا يمكن القبض عليها أو اعتقالها خوفا من صيرورة النسيان الحتمي، عبر اشراك لغة تعلن تمنعها باستمرار.

لكن يمكن للرائي على مقربة من أولئك الصبية المندفعين حفاة عبر سفح الجبل في يوم شتائي خلّف وراء غباره مواسم الحصاد والأمطار التي كانت تنشر رطبها وبسرها في ذلك السفح الغافي مثل سديم ينهبه العراء.

يمكنه أن يرى غيّ الوجوه وحبورها وهي تندفع نحو الشباك تفك أزرارها عن طرائد طير ((الصبا)) التي تنزل من أعالي الجبال بأفراخها مع نسيج الفجر الكاذب لتلتقط ما تبقى من التمر، وسط صليل الجبال وصياح طائر ((الصفرد)) الذي يقع هو الآخر بين الفترة والأخرى في تلك الشباك المنصوبة بحنكة الطفولة ويقظتها الجبلية.

وأيضا وسط بريق أعين الموتى في تلك الرموس المكشوفة التي يظهر منها جمجمة ميت هنا ويد هناك، قبور ثاوية مفتوحة الحجارة لا شواهد لها ولا أسماء، كأنما هي مقبرة لجيش مجهول وقع في مذبحة، وربما كانت وليمة للجوارح وطيور الرخمة التي تتجمع في صحن الوادي بكثرة حول الحيوانات النافقة.

لكن ذلك لا يغير من الصورة شيئا في أعين هؤلاء الصبية الأشقياء. إنه موسم طيور الصبا ستعقبه فصول أخر، كفصل ((العقعق)) بريشه الملون القادم من جزيرة مجهولة، سكنى نسله الغارق في زرقة الريش والمسافة.

يقتسم الصبية غنيمة كل صباح، والكبار ما زالوا في المساجد وبعضهم بدأ ينحدر نحو المجالس يوقدون النار للتدفئة واعداد القهوة.

يمكن للرائي وسط صليل تلك الجبال والجنادب والحشرات، أن يحدد بدقة سهم ذلك الصباح القادم.

تتقاطر الأيام، والزمن يتكور مثل بطن الحوامل وهن ذاهبات لجلب الماء من وقب الأفلاج ومفاصلها عبر الطرق المتربة، أو يسيل سيلانا دبقا مع هبّة الريح الشمالية على سّمار المجالس وهم يقرأون كتب الدين وقصص البطولات وأسفار الملاحم، منكسين رؤوسهم خضوعا وإعجابا لأولئك الغابرين الذين ما زالوا غذاء للقلب ووقودا للذاكرة، مرجع الحكمة وعقال العواطف من زوغانها على أيدي الأفكار الجديدة التي بدأت تهب رياحها على أهل القرية بالسماع عنها، والتي غالبا ما يكون مصدرها تلاميذ البندر، او أولئك القادمين من خارج البلاد.

كانت قراءة تلك الأشعار تتخذ صيغة التهدّج والنغم العالي متناوبة بين العارفين وأشباههم، وأحيانا تتاح الفرصة لبعض الصبية الذين بدأوا في معرفة القراءة والكتابة عبر كتاتيب القرية التي تقام من سعف النخيل، أو في صروح المساجد، وكان ذلك مصدر فخر للآباء حين يرون أبناءهم يتصدرون المجالس بالقراءة والنشيد.

لكن أيضا لهذه المسألة مخاطرها، فالتلعثم والعثرات ستقود إلى ندم مرير من قبل الأب الذي ينعكس على ابنه بالاحباط، وإلى حديث لن ينساه الحاضرون إلا بقراءة أخرى سليمة وخالية من الهفوات والعثرات، وهذا لن يتم إلا بعنت الوالد على الصبي وإجباره على تمارين القراءة في خلوة البيت.

كان والد سعد يمتلك مكتبة وضع كتبها في رفوف طينية متراصة في المجلس الداخلي للبيت، ضم فيها أسفارا مختلفة، وكان القليل منها قد ورثه من أسلافه وهي مخطوطات كما أشار ذات مرة وكانت تتوزع بين الفقه وأصول الدين والتاريخ والشعر.

كان شديد الاعتداد والعناية بها حتى حين كان يسافر أحيانا إلى البندر أو إلى الحج ليعود ويجد العنكبوت وقد نسج بيوته الشبكية على الرفوف والجدران التي تتسلقها ايضا زواحف أخرى، يصرخ في وجه الجميع ويتهمهم بالرداءة والجهل ولا يهدأ جيشان غضبه إلا الإسراع في كنسها وتنظيفها. ثم يأمر سعد بأن يأتي بكتاب ((تحفة الأعيان في سيرة أهل عمان)) للشيخ نور الدين السالمي ويبدأ في القراءة. وكان حين يأتي المساء وليس ثمة ضيوف في البيت غالبا ما يأمر سعد بقراءة قصيدة الفتاة المسحورة أو ((فتاة نزوى)) تلك التي وقعت أحداثها إبان حكم الإمام سيف بن سلطان قيد الأرض، وتسرد عبر الوزن والقافية قصة فتاة أكلها السحرة وغابت عن الوجود باعتبارها ميتة، لكنها تعود إلى الحياة في جو مشبع ببخور الخرافة وكآبتها الشفيفة مما يجعل مستمعيها من النساء يذرفن الدمع، بينما يتماسك الرجال فمن العيب أن يبكوا حتى ولو صفعتهم نوبة أحداث تستلزم البكاء وعليهم أن يدفعوا دموعهم الى داخل مآقيهم كي لا يراهم الآخرون من أهل القرية أو الأغراب.

ظل ((سعد)) مواظبا على الذهاب الى مدرسة الكتاتيب حتى بعد أن تعلم القراءة والكتابة ولم تعد مصدر معرفة إضافية، لكن بقيت هناك بالنسبة له جاذبية الشجار مع تلاميذ المدرسة، يحصل ذلك أحيانا في المدرسة نفسها حين ينام المعلم ذو اللحية الطويلة المجدولة بينما هو يتلو سورة أو يشرح متنا، نراه،وبهدوء تدريجي يغمض عينيه ويأخذ في الشخير.

وفي اليوم الذي لا يسقط المعلم في سباته المألوف ويبقى يقظاً، تبرم مواعيد العراك خارج المدرسة في أماكن تتفق عليها الأطراف ذات العلاقة في المنازلة: كأن يقولون، ليكن الوعد أمام الفلج الفلاني، أو أمام ضاحية فلان، أو في التلة العلوية.. وهكذا تأخذ الأمور مجراها بين الأطراف المتصارعة في المدرسة. أما ما عدا ذلك فقد كانت رغبة الاطلاع تعتمد على مكتبة والده التي ينسل إليها سعد، خاصة في غيابه حيث القراءة حرة ومن غير قسر.

وفي اليوم الذي ختم فيه سعد القرآن، مشى تلاميذ المدرسة صفا مستقيما يتقدمهم المعلم وقارئ النشيد المعروف باسم التويمينة إلى بيت العائلة، وفي ذلك اليوم رفست الأكباش المسمنة، التي نذرتها الأم لهذا اليوم،حتى جف الدم من أوردتها ولمع الفرح من نوافذ المنزل حتى اختلط بأصوات طيور شجرة الفرصاد. وبهذه المناسبة قالت أم سعد: إنها ستزوجه ابنة خاله حين يبلغ عامه التاسع.

بعد صلاة المغرب كان القمر هلالا يوشك على الغياب، حين أخذه والده إلى مجلس الوادي ليقرأ على الحضور المصلّى سيرة حرب البسوس ووقائعها وأحداثها.

في أحد الشتاءات التي بدأت طلائعه تنذر ببرد قادم أكثر من المألوف برد الصردا الذي يقطع الخوص- كما كانوا يقولون- قررت العائلة بأمر الوالد، الانتقال من البيت المحاذي للوادي إلى البيت الذي بني حديثا من طين وماء في منطقة مرتفعة تقع في علو حصين على الجوائح والسيول.

بيت الوادي كان وسط نخيل واشجار، وكان وحيدا وحدة مؤسية في قلب مزارعه الخاضعة لتقلبات الطقس ومحنه، تتوسطه شجرة فرصاد كبيرة مأهولة دائما بالعصافير والحمام البريّ. مما يجعل الصبية بجلود قنصهم مرابطين حولها لا يبرحون المكان إلا لطارئ الأكل أو الردع العائلي. عشرات العصافير تسقط يوميا وبإصابات مختلفة حتى يحل الليل بقوائمه الكبيرة وتدخل في الهدوء والأمان.

وكان لصق هذا البيت الطيني خرائب بيت قديم، هياكل صبخة بزنابير عطبها والرفيف الرخو لأرواح سكانها السالفين، وهو البيت الذي قطعت فيه سرة سعد حسب قول الأم التي دأبت في المناسبات والأعياد أن تأخذ جزءاً من الأكل، لحما أو عرسيّة أو ما تيسر وتنثره في زواياه قربانا لساكنيه المجهولين من الجن وأهلنا الصالحين.

لم نكن نحن الصغار ندرك الفرق بين هذا البيت الواقع وسط ذلك النثار من البيوت المتباعدة بصرجانها الشاحبة وبين البيت الجديد الذي يقع ضمن حي وضمن حارة مليئة بالصخب والنباح. لكن الكبار أدركوا صعوبة فراق المكان وألفته التي ارتوت منها شرايين العائلة عبر الفصول والسنين، فضلا عن قرب المسجد الذي بناه الوالد، والفلج الذي كانت تنام فيه الأنجم ازرادا ودوائر، والذي هو جزء من تكوين البيت وركن من أركانه.

مرت الأيام الأولى بشيء من الحزن والصمت حتى بدأ التكيف مع الحارة وقيمها السكنية. لكن ظلت قيم الزمن بصباحه ومسائه وليله كما هي، الصحيان فجرا لأداء الصلاة وقراءة القرآن، ثم القهوة الجماعية وهكذا بقية الأوقات في تراتبها المألوف.

وذات ليلة والحارة تغرق في سابع أحلامها، والنباح المتقطع يعبر النائمين كأطياف ملساء غير مؤذية، تتزامن مع احتقان حنين الذئاب الجارح في الجبال القريبة، نزّت صرخة وتبعها صراخ أكثر قربا واضطرابا من أسرّة النائمين الأرضية، أجبرت الحارة على الاستيقاظ المذعور فردا فردا بأطفالها وشيوخها ورجالها، تقدموا باحثين عن منابع الصراخ والنوم يغشى أبصارهم حتى الاصطدام ببعضهم البعض في الطرق الضيقة في الحارة. توزعوا في كل الاتجاهات حاملين القناديل والعصي والأسلحة حتى انكشف سر الجلبة التي مزقت ليل الحارة المتماسك في سباته.

دخلوا البيت وشاهدوا الأولاد يمسكون برقبة أبيهم مهددين بذبحه ورميه للكلاب إن لم يرجع لهم أخاهم في هذه الليلة نفسها التي انفجر فيها الصراخ عقب موت الأخ الأكبر.

كان الجو هستيريا تخرج فيه العفاريت من الرأس وتملأ فضاء المكان كي تنتزع اعتراف الأب بأنه عمل سحرا أخفى به ابنه البكر من الوجود. كان الأب المنكوب شاحبا شحوب ذلك الغروب القروي، وكانت الأيدي الفتية لأبنائه تضغط على الرقبة النحيلة أمام صدمة الموت المبكر وغموضه والتباساته.

نحن الصبية الذين كنا نتلصص على المشهد بين الضرب والركل والطرد، نحن الذين لا نملك شهادة تاريخ الميلاد الذي كان يسجل على عتبات الأبواب، أو يؤرخ بمفاصل تاريخ حرب قبلية، لم نكن نعرف أن الأب الساحر يمكن أن يسحر ابنه، كانت هذه النقطة غائمة في أذهاننا حتى جلت هذا اللبس إحدى العجائز في القرية حين قالت: لا يمكن للأب عمل ذلك وبالتحديد ابنه البكر كي يبادله بآخر من قبيلة أخرى.

وفيما بعد أين يذهب المسحورون، سألنا العمة؟ التي أجابت: ((يأخذونهم إلى مكان في ساحل الباطنة وهناك تقف سفينة تحملهم الى سوق في بغدد يباعون ويختفي لهم كل أثر)).

افترقنا ونحن ما زلنا في مقام الحيرة، نتساءل عن إمكانية بيع البشر وهم موتى. فإذا كان بيعهم أحياء أمرا مسلما به كبيع العبيد مثلا، لكن كيف يباع الموتى؟

مسجد الفج، الواقع خلف الوادي في الجهة الغربية من القرية تحت سطوة الظل الهائل للجبال وأشجار الغاف المأهولة دائما بالريح حتى حين لم يكن هناك هبوب، وأنت تحتها أو على مقربة منها تسمع دويا خافتا كأنه ارتطام أجنحة ببعضها البعض أو بفخاخ منصوبة على حافة نهر.

مسجد الفج ، الواقف كجرح مقدس في هذا الأبد الجاثم على مدخل تلك الفجاج الصخرية العميقة بين الجبال مشكلة طريقا ملتويا يمتد حتى سمائل، يراه الداخل إلى القرية من جانبها العلوي أو السفلي، وحيدا ليس بجواره أي منزل أو مأوى عدا الأعشاش والريش. إنه يقع في الخط الآخر من الوادي قريبا من السفح بين الأشجار البرية والجبال والمقابر.

حتى الأبراج التي تقع غالبا في فناء القرى وعلى التلال والجبال، كانت بعيدة عنه، لم تكن وحدته مؤسية مثلما عليه البيت الواقع على حافة الوادي من الجهة المقابلة، وإنما وحدة أليمة وقاتلة لولا الأفواج الزائرة بين فترة وأخرى كانت مؤنسه الوحيد، وهي زائرة ومقيمة على نحو ما.

لقد كان هؤلاء الناس أو هذه الأفواج إن صح هذا النعت عليهم، لم تكن تنقطع لما يتمتع به هذا المسجد من سمعة وحكايات تروى أبا عن جد عن مناقب كراماته وخصاله الضاربة في القدم، مما يجعل الزائر وقاصد المكان مغمورا بهذا الفيض الرباني للبركة.

وربما سمّو عزلته وموقعه الفريد ساعدا على خلق هذه الهالة الروحية حوله. فهو بجانب كونه مصلى لأعياد القرية تّهرع إليه عن بكرة أبيها مع كل عيد نساء ورجالا وأطفالا، وفي ظلال مساءاته الواسعة تقام ((العزوات)) ويتبارى فيها الباعة والمشترون للحلوى المتنوعة الطعم وأصناف البضائع الأخرى المجلوبة من البندر، كما يتبارى رماة البنادق على زرع أصغر جسم فوق قمة جبل من تلك القمم المبعثرة على امتداد البصر، مثل حبة كبريت مثلا أو طلقة سكتون فارغة.

ويظلون هكذا مع أناشيدهم المرتجلة ورقصات الحروب المتوارثة حتى حلول الليل حيث ينتقل أصحاب ((الهوى)) إلى مكان آخر أكثر قربا من القرية والذي لا يمكن لسعد أن يذهب إليه إلا في غفلة من والده،لأن ذلك مخالف لتعاليم الاسلام وهو من شيم الرعاع والفسقة، حكمه حكم الرادو السنطور في تلك الفترة حيث كان ((القياظة)) يجلبون معهم تلك الآلات الصماء الناطقة من البندر، لكن حين تقتحم أصواتها أذني والد سعد والأفاضل الآخرين يفقدون صوابهم ويأمرون فورا بإسكاتها أو تنال أصحابها طائلة الوعيد.

كان مسجد الفج- بالإضافة إلى هذا- محجة النذور والقرابين، يأتيه الناس متجشمين الطرق الوعرة على الحمير والجمال من مناطق مختلفة، مدفوعين بإيمان حاسم لا تشوبه شائبة اضطراب حول المسجد وفاعليته الروحية في تحقيق أمانيهم حول الصحة والمرض والأحلام الأخرى.

كان الصبية يذهبون إليه غالبا حين ترحل الوفود الزائرة تاركة داخل المسجد وخاصة أمام المحراب وفي صرحه المظلل بأشجار السدر، قطعا متناثرة من الحلوى والعملة الفضية والمعدنية المتعامل بها،إذ ليس ثمة أوراق نقدية آنذاك، فمثلاً الوحدة النقدية التي يطلق عليها اسم ((قرش فرنسي)) وهي تسمية محيرة في أصولها، فعلى ظهر هذه العملة طبعت صورة الملكة النمساوية ((ماري تريزا))، كما كان جزء من التبادل يعتمد على نظام المقايضة.

كان هذا المشهد محط أنظار الصبية دوما بغنائمه المرتقبة.. وحتى حين قرر والد سعد مع أعيان القرية أن يأتوا بمدرس لخاتمي القرآن الكريم يعلمهم مبادئ الفقه والنحو والصرف، اختاروا مسجد الفج للتدريس، وظل مشهد النذور واقتسام الغنيمة قائما.

جاء المدرس من احدى البلاد الشرقية، وكان نبوغه المبكر في علوم الدين وزهده قد جعلا منه شيخا وهو لم يتجاوز العشرينات من عمره. وكان حديث القرية لفترة عن تبحره ووقاره. لقد أخذ الله ضوء عينيه وأعطاه ضوء المعرفة والتقوى، حتى ان الاشاعات ذهبت إلى أن الشيخ مع معاونه وتلميذه سعد، يجدهم الذاهبون الى صلاة الفجر نائمين على مرافع كتبهم من فرط الاجتهاد والرغبة في التعلم والاطلاع.

كان التلاميذ في المسجد يأتون مع بزوغ الشمس ولا يغادرون إلا حين تميل نحو المغيب. لقد روضتهم روح الشيخ وحضور مزاياه المتعددة وكادت مغامراتهم الصبيانية أن تتقلص وقد تقلص بعضها بالفعل.

لقد كانوا يقرأون كتبا عن ظهر قلب كملحة الإعراب وتلقين الصبيان وبعضا من جوهر النظام. غير أن الأمور لا يمكن أن تستقيم على حال واحد وإلا حرمنا نعمة التغيير، ليس في الحياة فحسب، وإنما في الكتابة التي تتوهم سردها.

قلت: الأمور لا يمكن أن تستقيم على حال واحد، ففي ذلك اليوم الذي لم يكن مغبرا بل صافيا، تشاجر سعد مع تلميذ آخر وعلت اللكمات المتبادلة والشتائم في عمق المسجد، مما اضطر الشيخ إلى التدخل حين لم يسمع نداؤه بالتوقف، وبفعل خطأ في تسديد اللكمة، وكون الشيخ الأعمى أيضا رغم بصيرته المعرفيّة لا يمكن أن يحدد الزاوية الصحيحة لتدخله مهما كانت فطنته في ذلك الهرج الذي قسم التلاميذ إلى قسمين، فأطاحت الضربة الطائشة في خدّ الشيخ به أرضا شبه مغمى عليه، وساد الوجوم والارتباك وجوه الجميع.

كان الدم ينزل من وجنته اليسرى التي اخضرت مثل ورقة التين وأخذ يتساقط على أرضية المسجد المفروشة بمسيلة الوادي.

حين مر به مساعده عبر طريق السوق المتداعي، ذاهبا للأهالي في الحارة، شاهد الناس الدم المتجمد في وجهه، طالب الجميع بحبس مثيري ذلك الشغب في بيت الله ومسببي جراح شيخ القرية، وما أفظع حين يضرب تلميذ شيخه، سينزل العقاب الإلهي، متجاوزين حيثيات الحادث ودور الصدفة فيه.

لكن الشيخ رد على الجميع أن ذلك كان خطأ عابراً وستعود الأمور الى طبيعتها الأولى.

وهكذا تنازل عن حقه في الردع ليكسب لاحقا قلوب تلاميذه ومحبتهم، الذي يعتبره بحق الطريق الوحيد لغرس فسيلة المعرفة في أذهانهم، كما يرى الشيخ.

بين سرايا النخيل الممتد على مسافة النظر، المنكسر بفعل ضوء الشمس الحارق، كان يمضي على حماره الأسود ذي العين الواحدة حيث العين الأخرى أعطبتها رفسة حمار الجيران في العراك الاعتيادي الذي تدور رحاه بين الحمير حين تفاجئها أحيانا نوبة هياج مباغت فتقطع الخيّة والحبال لتنطلق في اتجاه بعض.

ويحدث أحيانا أن يذهب بعض الصبية متسللين في غفلة القوم فيقطعوا الأربطة التي تشد الحمير إلى مكانها، ليشهدوا الجمال الخاص لمعركة مرتقبة، أو هجوم حمار على أنثى يتم اختراقها وسط بحيرة من المني واللعاب والشحيح الخافت.

يحدث ذلك أيضا في جبهة الثيران والأبقار التي يتم جلبها من مناطق مختلفة قبل الأعياد بقليل. في هياج الثور وانطلاقه عبر دروب القرية، يحصل الصبية لاشك على إثارة أكبر، حيث يندفع الرجال وراء الثور وسط جلبة الأنفاس ونقيق الضفادع، لا تكاد الأيدي تلامس الجلد الأملس للثور إلا وينزلق عبر الصخور والمنعطفات ليواصل سيره متخبطا باتجاهات مختلفة. ويحصل أحيانا حين يوشكون على الامساك به، من جهة المؤخرة دائما، وهو في حالة إعياء يلتفت فجأة ليطيح بأحد الرجال فيتبعثر مطاردوه الآخرون، ولا يتم القبض عليه إلا حين يمسك البعض بذيل الثور والبعض الآخر بخصيتيه فيتهاوى كطائر الأساطير وسط لهاث الجميع.

لكن في حالات كثيرة يستطيع الصبية أن يرقبوا انطلاق الثور قبل مجيئ الكبار ولا يأتون إلا وقد أنجز مهمته الجنسية مع الأنثى المربوطة، وقد تكون أكثر من واحدة مما يوقع أرباب الطرفين في إشكال عرفي. فتلقيح الثور وخاصة إذا كان مشهورا بالضخامة والقوة لا يتم إلا عبر مبلغ من المال يدفعه صاحب البقرة، وهنا يسود الارتباك أمام هذا العمل المجاني غير المتفق عليه.

ولا تسل عن لقاء الذكور واشتباك القرون الكبيرة التي تشبه الرماح في معركة النهايات الصعبة، مما يوقع الثيران في مدار الإغماء الكامل وقد اصطبغت أجسادها بالدم الغليظ القاني، فتنظر الى عيون المتصارعين وهي تدور في محجرها كالمغيب وقد امتلأت بنظرة التحدي الأخيرة.

هناك أيضا عراك آخر تقوم به الديكة هذه المرة بفعل عمل الصبية وهواياتها الشاقة، حيث يحرثون أديم القرية يوميا وعبر كل مداخلها وجهات بيوت ساكنيها حتى يتم تجميع الديكة من أماكن متباعدة ولا يتركون لها مجالا للفرار عن بعضها البعض إلا وقد أصبحت جسدا من غير ريش.

وتذهب المباراة القاسية إلى أقصاها فلا تنتهي المعركة إلا بسقوط أعراف الديكة بفعل النقرات الفظة اليائسة أمام الحصار، مما يترك منظرها شائها بعد فقدان ذلك العرف الجليل.

ماذا يتبقى من الديك بعد فقدان ريشه الملون الكثيف وفقدان عرفه العالي؟

في بداية هذا المقطع كان سعد يمضي على حماره الأعور بين سرايا النخيل ممسكاً جيدا بالخطام، لكن يمكنه ايضا أن يمضي عبر طرق الوادي بعيدا عن النخيل وظلالها وأنين أعشاشها التي توشك على الفقس، وبذلك يدخل القرية مرة أخرى من أعلاها حيث يقطن خاله بعائلته الكبيرة العدد وهو ما فعله في مرات كثيرة.

وعلى أي حال هو الآن ينزل عن حماره الأسود ذي العين الواحدة بعد أن وقف الفلج السابل عقبة أمام الحمار الجافل من دفق المياه، نزل وفي يده العصا ينهال ضربا على الحمار من الخلف كي يجبره على اقتحام المياه واجتيازها، والحمار يتهيّب، يجفل، يضطرب وينوخ أحيانا بقائمتيه الأماميتين، لكن لا مخرج من هذا المأزق والعصا تزداد لسعا على جسد الحمار الذي لا يمكنه الهرب ولا الاقتحام، ثم أشاح برجل باتجاه سعد كإشارة تحذير لذلك الذي رباه وأطعمه القت المسروق، لكن تبين انه لا فائدة من ذلك حتى رفس رفسته القوية السكرى فسقط سعد مصابا في فكه الأسفل مما اضطر أهله لاحقا إلى حمله إلى المستشفى.

وتلك كانت هي المرة الأولى التي يذهب فيها سعد إلى شيء اسمه المستشفى. بالطبع لم يكن في القرية مستشفى أو عيادة طبية ولا في بقية القرى والمناطق. كان الناس يتداوون بالأعشاب البرية والوصفات المتوارثة وكذلك التعاويذ والمحو الذي يطبع على آنية زجاجية بحروف تشبه الأبجدية الصينيّة والتي يلعقها المريض بلسانه طلبا للشفاء، حتى أن بعض القادمين من بلدان ((العالي)) التي كانوا يعملون بها في مهن بدنية مختلفة، يحاولون صدمة سكان القرية بالكلام عن معجزات الطب الحديث التي سمعوا عنها هناك، لكن البعض يسارع بالرد عليهم مؤكدا أن الأمر بيد الله . وأن ذلك الطب المزعوم لن يكون أفضل من العادات التي توارث الناس نجاعتها الأكيدة.

وحين طرح أحد القادمين بأن بعض أعضاء المريض التالفة، يمكن أن تستبدل بها أخرى، سارع الجميع بصوت واحد إلى الاستغفار والرد الصارم على الأقاويل التي يروجها الكفرة وأصحاب الإيمان الضعيف. كذلك حين يصل الجدل إلى النزول إلى القمر والكواكب الأخرى، يصعقون لهذه النذر المشئومة باقتراب يوم الحشر، مما يتيح المجال واسعا أمام فضوليي القرية وفكاهها فنجدهم يطالبون بإتيانهم بوسائد مليئة بريش النعام من القمر وآخر كبشا للعيد، والآخر يطلب امرأة شرط أن يتزوجها على سنة الله ورسوله. ويحتدم التنكيت حول شكل المرأة ولونها، بعضهم يتصور أنها لا تشبه نساء الأرض ولها أكثر من فرج ولا تحتاج إلى الاستحمام ولا تغادر الفراش.. ناعسة وممتلئة.

والحقيقة أن الجميع في ارتباك من أمره أمام هذا النوع من الأخبار القادمة من خلف البحور والخيالات. وتقادم الأيام لا يفعل إلا تكريسا لهذا الشتات وهذه البلبلة.

كان سعد يتذكر حين سقط شقيقه من جذع النخلة وانكسرت يده ثم حملته الأم الرؤوم إلى ((المجبرّ)) وحين مرضت عمته على فراش الغرفة التي كانت تختزن فيها بعيدا عن ضرر الهواء، حتى أن النوافذ الصغيرة التي يتسرب منها خيط الشمس الشفاف، كانت مغلقة، وماتت من غير أن يسمع كلمة مستشفى، فقط سمع صياح الدجاجة السوداء وهي تذبح طلبا للعلاج.

لم يكن المستشفى الذي حمل إليه سعد في صباح ذلك اليوم إلا عيادة في أحد المراكز العسكرية التي تقع بالقرب من القرية في الطريق إلى البندر والذي كان يعبره مع أهله وسط تحولات الغبار المتكاثف في فضاء مقفر من السحب. لكنه لم يكن يرى إلا الجنود بلباسهم العسكري المختلف، وسياراتهم الجيب، ولم يكن يعرف أن داخل ذلك المكان الغامض وسط الصحراء المسمرة بالجبال، مكانا للعلاج ويستقبل بعض الحالات من غير الجنود.

عبر الظلام الحاد لهبوب الذكرى، كانت المآذن غارقة في صمتها المهيب، مآذن مساجد القرية البسيطة التي تزدهر في ارتفاع صوت المؤذنين مفجرا سمت المكان بدعوته للقيام بأداء الواجب الأبدي.

ما إن تدق ساعة ((الرنج وين)) المعلقة في الجدار، بصوتها المتقطع النبرات حتى يهب النائمون صارمين حبل أحلامهم الليلية، أحلام إنسان القرية ومسراته الصغيرة أمام كدح العيش.

وإذ ترتفع تلك الأصوات التي ما زالت طحالب النوم لاصقة بحوافها كالعظايا على الأسقف والجدران، بوتيرة أكبر، يمكن سماع أصدائها المنفصلة بوضوح أكبر من الأصل عبر صنوج المدى البركاني للأطوار العالية التي تبدأ مخلوقاتها هي الأخرى في الصفير الأخاذ وهسهسة الكائن في بداية صحوة من سبات القرون.

هذه هي العلامات الأولى لمشهد صحيان القرية بمخلوقاتها وجبالها المحيطة.

مشهد آخر للقرية تكون فيه الحركة ذات كثافة خاصة، حين تسطع شمس الظهيرة وتدوي في الأفق سنابك خيل وهميّة لا تلبث أن تنزل بتثاقل على السفوح والتلال القريبة. ويكون طالع النخل قد أوشك على الهبوط، والذين يخضون الأرض بمحاريثهم لتهيئة التربة للزرع مثلما تخضهم الأيام الطويلة، قد أفقدهم الاعياء صواب ضربات المحراث التي كانت تسقط على الأرض مصحوبة بنشيج غامض.

((الأرض تتألم كالبشر)) يقول أحد المزارعين. تتألم من أجل ولادة جديدة. في هذا الجو يكف الهواء عن أدنى حركة حتى من بعض نسيمات ساخنة، كأنما الريح حبست أطفالها في قمقم حتى إشعار آخر.

وكانت حشرة ((الصروخ)) التي تظهر في الصيف وتموت مع بداية كل شتاء متيبسة على جذع شجرة أو جدار، تزيد الجو تألقا حراريا بغمغمتها المرحة. ومن كان عليه رعي الأغنام قد عاد بأصداء أغانيه وثعالبه.والحدّادون أسكتوا منافيخهم وكفوا عن طرق ذؤابات الحديد.

في مثل هذه اللحظة لا يعود الناس إلى بيوتهم بل يلقون بأجسادهم في مياه الأفلاج والبرك ويجلسون جماعات في كثافة الظلال يتبادلون التمر والقهوة والنميمة ريثما يسمعون ((هرن)) سيارة السمك القادمة من البندر، يرتفع بشدة فيهرعون الى السوق القديم المتهاوي الذي يبدأ مناديه فور قدوم السيارة في ترديد عبارات تحث السكان للحضور بأقصى سرعة قبل فوات الأوان.

لم يكن أهل القرية قد اعتادوا على السيارات بعد، كانت السيارات التي تطوف البلدة في الذهاب والإياب محدودة لا تتجاوز نصف اصابع اليد. كانت كلها من نوع ((بدفورد)) الشاحنة ونوع آخر من الشاحنات يطلقون عليه اسم ((عريبيا)) وربما تنضوي تحت نفس الماركة..

وعدا سيارة الجيب التي كانت تأتي بالسمك الطري بعد أن كان يأتيهم مجففا أو مملحا بسبب المسافة التي تقطعها الجمال والحمير. وعدا سيارات الجيش التي كاتن تشق الوادي بخيلاء وبأحجام مختلفة ولون موحد، وسط خشية الناظرين إليها وحذرهم.

كان الأهالي يعرفون سائقي السيارات وملاكها والتي كانت تأخذ طريقها من البندر عبر خط القرى المتاخم للجبال والوديان في طرق ليس لها نصيب من التعبيد غير علامات سير السابقين وروث الأبقار وبراز الحيوانات الأخرى.

كانت تشحن بالبضائع من قعر أرضيتها الحديدية وحتى سقف الأعمدة المتشابكة في الفضاء، والركاب يستوون كالمعلقين في الهواء فوق حمولة البضائع، متمسكين بأقصى ما يملكون من قوة بما تبقى من أطراف الأعمدة.

وحين تعبر السيارة المضائق والطرق الوعرة الكثيرة، كأن تمشي على حافة هاوية أو تصعد مرتفعات جبلية أو منزلقات واد صخري، يكتم الركاب أنفاسهم ويستحلبون ريقا جافا لمواجهة الخوف.

والحقيقة أن كتم الأنفاس وبلع الريق يستمر معظم المسافة وما عداه استراحات مؤقتة والتقاط أنفاس لتواصل دورة الرعب سيرها الطبيعي.

وكان بعض الركاب يقول معلقا حين يمر بهيكل سيارة محطمة ((الحمار الأعرج أفضل من السيارة، لأن الحمار يوصلك، أما السيارة فغير مضمونة)).

كانت بعض هياكل السيارات المتدحرجة من الجبال، نراها مختلطة بهياكل الجمال والدواب الأخرى، مشكلة جيفة حديد وعظام، ويمكنك أن ترى جوارح الطير والرخمة وقد بنت ما يشبه خيمة من هذا الخليط العجيب خليط حيوانات ما قبل التاريخ معجونا بنفايات حضارة الحديد!

في تلك الفترة لا يكاد أهالي القرية يستمعون إلى صوت سيارة أتياً من بعيد سواء كان ذلك نهارا، حيث تحيط بها تيارات الغبار، أو ليلا حيث تشع بأضوائها المضطربة من خلف الأكام والتلال، ألا ويتسابقون نحو الطريق بانتظار قادم تلقيه في طريقها، أو لأجل راكب نحو بلدة أخرى أو للفرجة، يتحلقون حولها ويتبادلون الكلام مع السائق والركاب ملحيّن عليهم بالنزول للقهوة والطعام.

أما الصبية فيظلون واقفين،مترصدين لحظة ذهاب الكبار،وما إن تتحرك حتى يركضوا وراءها متعلقين بأسياخ المؤخرة لا يثنيهم عن ذلك صياح الركاب ومساعد السائق، ولا يتركونها حتى تختفي من حدود القرية وقد امتلأت أرجلهم وأياديهم بالكدمات والرضوض!

وكان سعد يتذكر تلك السيارة الكبيرة التي وصلت في ذلك الليل البهيم قرب مصلى الوادي، وكانت العائلة في منامها الصيفي،حيث استيقظت على مجيء أقارب سعد لأمه، قادمين من السواحل، من ((زنجبار)) بعد الانقلاب الأسود كما يسمونه، على الدم العربي العماني الحاكم في تلك البلاد النائية والذي استمر قرابة 250 عاما.

كان يصغي إلى الحكايات التي تبدو مثل تهاويم النائم في جزيرة منعشة، عن تلك البلاد المسرفة في الجمال والعطاء، ذات الأمطار المتواصلة من غير أن يضطر أهلها إلى قدح زناد الجبال لاستخراج مياه السقي ومحاربة الجفاف الساحق الذي ينزل كاللعنة على بلاده بين الحين والآخر. وحكايات النساء الافريقيات بأفخاذهن اللاهبة بالشبق.

نزل أقارب الأم في البيت العلوي فترة من الزمن قبل أن يتوزع بهم مقام البحث عن معيش آخر. وكان سعد مشدودا للذهاب إليهم والنوم في كنف جدته التي تشبه الأم في الشكل والحنان ومحبة قربها من الله.

وكانت رائحة النارجيل والقرنفل ونوعية الطبيخ ذي المنشأ الافريقي، تعج في البيت العلوي، مما ألهب خياله بالتطلع للسفر إلى البلاد الأخرى لقد انتهت تهاويم الذهب والمطر وبدأ فصل آخر.

بعد مضي أيام من اغتصاب الأخرس المجنون لجارته السمراء حيث وجدوه وسط خرائب بيت مهجور، يوغل فيها بعضوه الضخم، كما كان يصفه الفضوليون، وسط صخب الأنفاس الساخنة التي يطلقها والطحير يخصب المدى بالألم واللذة.

لقد قاومت الفتاة حسب دليل بعض الخدوش في وجه الأخرس قبل أن تستسلم لهذا الجاثم بثقل جسده وكبته. لكن هذه الخدوش أيضا يمكن أن تحصل في حالة القبول التام بالنسبة لمراهقة، مما خلق بلبلة استمرت أياما بين الأهالي: هل اخترقها وهي في حالة من الرفض والممانعة.. أم كانت متواطئة معه حيث سهولة الادعاء اللاحق على أخرس مجنون لا يروم جواباً قاطعا.

لم تمض أيام على هذا الحادث الذي بدأت القرية في استنفاد الحديث حوله،حين خرج سعد من بيت عائلته باتجاه النخيل التي يملكها والده لصق الوادي، في مكان يعسكر فيه ((القياظة)) القادمون من البندر وبعض سواحل الباطنة. ويقع أيضا قريبا من خيام ((الزط)) حدادي القرية وصانعي أدواتها اليدوية وبجوارهم بائع الهريس الذي ينفخ في بوقه الأصم من فرط الصدى، مع كل قيلولة وبداية مساء.

كان سعد متجها الى تلك الضاحية كمبرر خروج من البيت، لكنه بدا زائغا لا يعرف وجهة مسير كأنما هو مغشى عليه بكثافة الشمس، أو بسبب أحلام طافت به البارحة ولا يعرف لها مثيلا، حين رأى أمامه ذلك الصبي الذي يعرفه معرفة قليلة من قبل وهو من سكان شريط القيّاظة الذي يزنّر خاصرة الوادي من كل صيف ويختفي في الشتاء، حين رآه يلعب الكرة على حافة الوادي لكنها كانت تأخذ طريقها مرات كثيرة داخل نخل والده، تتقلب على الأرض المكسوة بزرع البازري وتكاد تلامس خوص النخيل وعذوقه المبللة بالندى، مما أثار غضبه، فاندفع نحو الصبي محذرا من استمرار دخول الكرة في الزرع بين النخيل، لكن الصبي أصر على موقف عناد:

– المال ليس مالك

– لكنه مال والدي

– وأيضا الكرة لا تخرب الزرع فلماذا تمنعني من اللعب؟

هكذا اندفع الاثنان في عراك بالأيدي ((والبكس)) واللكمات المتبادلة، ولم يحسم الموقف لصالح أحد، وحين تعبا، افترقت الأيدي تحت لهب التهديد القادم، ولم تمر لحظات ريثما يدخل سعد البيت وفي يده مسحاة. حاول الصبي تفادي آلة الحرث بصخرة التقطها من الأرض، لكن الحركة المباغتة للمسحاة على رأس الصبي مصحوبة بغيمة شرود جرفت سعد إلى سطح بعيد، أنهت الأمر وسقط الصبي بضربتين على يمين الرأس ويساره كما أثبت التشخيص اللاحق.

كان المشهد مروعا حين بدأ اكتشافه أول الأمر من قبل بائع الزجاجات والعلب الفارغة حسن البصري ذي الشوارب الكبيرة، حين صب على الغاطس في دمه سطلا من الماء كي يفيق، ثم بدأ الناس في التوافد وسط النحيب والهذيان، مشكلين دوائر وجماعات أمام الصبي المسجى من غير معرفة الجاني في فترة الذهول تلك، حتى صرخ صاحب الشوارب الكبيرة بأن الجاني ابن فلان، وكان سعد، وهو أيضا مصابا بجرح الذهول فلم يكن يعرف أن ذلك النوع من العراك الذي اعتاد عليه سيجرفه إلى هذا المستوى الدامي ويخلق هذه الجلبة بين أهالي القرية مما ذكره بظهر ذلك اليوم حين كان راجعا من مدرسة الكتاتيب ووجد أمر عائلته مقلوبا على رأسه من صعق تلك الحادثة الدموية التي جرت بين أخيه الأكبر وبعض الأفراد المنتمين الى قبيلة أمه، حين حصل الشجار في حضرة والي المنطقة وقاضيها على مسافة الحدود والقياس الذي يفصل بين النخيل المتجاور، وأدى الى شرخ استمر سنين بين عائلات جمعها الجوار والزواج المتبادل.

لم يغمض لأم سعد في تلك الليلة جفن من فرط الأسى وتوقع موت الصبي. كانت تجوب المكان متعثرة بدموعها وهذياناتها حول مصاعب الأمر القادم، وفي الصباح حمل أهل المجنيّ عليه ابنهم الى مستشفى البندر الوحيد، بعد أن أبلغوا شكواهم لوالي المنطقة الذي استدعى والد سعد وأمره بالمجيء به إلى ((الحصن)) الذي يشكل بيت الوالي والمحكمة في السلم وقلعة دفاع في أيام الحروب التي تدلهِمّ لياليها بين الأطراف والقبائل على مدار التاريخ.

وأنت ذاهب إلى الحصن عليك أن تصعد الهضبة المطلة على كثبان النخيل المتدلية الشماريخ لأن الوقت كان صيفا حتى تصل إلى البوابة الحديدية المزرّدة بالمسامير والدعامات. وفي البوابة التي يتجمع فيها عسكر الوالي صفت من الجانبين قيود ذات أحجام مختلفة، تطبّق حسب نوع العقاب والجرائم المقترفة.

كان أكبر القيود يتصدر البوابة، بدا هائل الشكل وهو يلتصق بالجدار مثل أفعى ضخمة تستريح في ظهيرة قائظة. وكان الحارس الرئيسي للبوابة، يدعى ((حمدان)) بدا على شيء من الخرف، كان يتحدث دائما عن الحروب التي شهدها أيام شبابه، وأثناء الحديث يعيش المشهد بصورة تمثيلية حيّة، محركا رجله اليمنى ويديه في هيئة مقاتل يندفع في الميدان وبيده البندقية والسيف. كانت معظمها حروبا متخيّلة.. وكان ذلك القيد الهائل يسمى ((المبسلي)).

بعد الوصول إلى برزة الوالي التي تشكل هيئة المحكمة بدأ التداول بين أطراف القضية والوالي وقاضيه، وكان الحضور جميعه متمنطقا بالبنادق والخناجر التي تلمع وسط سطوع الشمس، جالسين القرفصاء بمهابة وصمت حتى نطق القاضي بضرورة السجن خمسة أيام ريثما تعرف حالة الصبي، لكنه فيما بعد وبسبب من صغر سنه وربما أيضا بسبب حظوة والده عند الوالي، نص الحكم على أن يترك سعد في النهار يتجول بقيده الصغير في ساحات الحصن على أن يقضي ليله داخل المكان المخصص للسجناء.. هكذا تتفاوت ذكريات تلك الأيام حول وجوه تلك البرهة الغائمة، فهناك في الداخل المساجين الذين لم أعد أتذكر منهم عدا سحنات قاتمة، مختلطة بأشباح الظلام، وفي الخارج أبناء الوالي وأقاربه الذين استمرت بهم العلاقة لآماد لاحقة رغم تقلب الزمن والأحوال.

كان المساجين غالبا ما يدور الكلام بينهم في همس منحوت من نظرات مذعورة حول ملابسات سجنهم والتفكير في العائلات التي خلفوها وراءهم وأهالي قراهم أولئك الذين خدعوهم. كان أحدهم يردد مع نفسه بصوت مسموع: ((أنا مثل الكلبة الدغما سرقت أم لا فهي السارقة)).

كانوا يمتلكون ماضيا على نحو ما. وكان داخل السجن الذي يقع على مسافة من سجن النساء كتلة خشبية مستطيلة مطّعمة بالحديد وتدعى ((المطمرة)) تستوي في فتحاتها المخصصة أرجل السجين الخطر كي لا يستطيع حراكا، وبما أنه ليس ثمة نزيل خطر في السجن، فقد كانت متروكة في الردهة المعتمة، وحيدة، تنز مفاصلها بحنين إلى نزيل يملأ ليلها بجسده المخترق بسهام عدالة غامضة.

كان أبناء الوالي مع كل صباح يتجمعون في مجلس خاص يتلقون دروسا في الدين وقواعد اللغة العربية كما عرفها الأسلاف، من مدرس خاص أوكله الوالي لهذه المهمة، وكان سعد يواظب معهم على حضور هذا الدرس، بعد أن تعرف بهم منذ اليوم الأول لسجنه، وغالبا ما كانوا يخلعون عنه القيد ويتركونه طليقا يغطي رجليه بطرف دشداشته للإبهام.

مرت الأيام من غير ذلك الحزن الذي يشتهر به السجين عادة، فإلى جانب هذه العشرة الجديدة، كانت الزيارات لا تنقطع من أقارب أمه في المنطقة التي يقع فيها الحصن، حتى تأكد الوالي من عدم موت الصبي وتماثله للشفاء في مستشفى البندر. وفي يوم إطلاق سراحه دعاه الوالي مع أبنائه وأقاربه وقال له: ((أنت ذئب)) ليعود بعد فترة مسكونا بهذه العبارة البطولية ويرتكب شجارا آخر يؤدي به إلى أربعة أيام أخرى.

بعد فترة انتشر أيضا خبر سجن مدرس الصحن بعد اقتحامه سجن النساء الذي لم يكن مأهولا سوى بامرأة واحدة، محاولا الاختلاء بها، غير ان المسكينة لم تسلم بالأمر وصرخت ليفتضح أمر المدرس الورع!

أما حمدان فوصل به الخرف حدا جعله يترك الحصن ويتيه هاذيا من قرية إلى أخرى، حازاً وسطه بحزمة أسمال، ميمما شطر غيبه الخاص.

في الظهيرة، الظهيرة الغارقة في حيض الصيف تزفر الجهات كأنما توشك على الولادة عبر هول الأحصنة الجبلية المنحوتة في الصخر البازلتي، ويكون الفضاء مرآة تلمع في خضّم المدى المترامي، يرتطم به طرف العين فيرتد حسيرا منكسرا، فيبرق في رأسك صوت غياب أنثوي، لتمضي في دروب القرية بحثا عن ذلك الصوت المتلاشي خلف الغبار والنجوم المتساقطة.

بين الخيام والبيوت الطينية، ترتجف متطلعا من فتحات السقف والنوافذ الصغيرة، على أطراف أصابعك، جريحا بالانبلاجات الأولى للأشواق، رغم انك تصطنع هيئة اللامبالي، العابر صدفة من ذلك المكان ذي العبير الخاص الذي تهجس خلجاته تختلط بنبضك، يعبرك المارة القليلون، تعبرك أصوات المياه ورفيف أشجار الموز، وأنت في نشوة السائر في نومه فوق سطح مفعم باسترخاء هواء منعش.

لم تعد تشعر بضرورة الشجار مع الصبية لم تعد تشعر بضرورة الركض وراء السيارات التي تعبر بين الحين والآخر، متلقفا كشافاتها الضوئية من خلف الجبال.

كذلك لم تعد تحن إلى ترويض الحمير ومشاهد عراك الديكة وتكسير الأجنحة والبحث في المقابر عن جماجم الموتى. ولم تعد ترغب في الذهاب إلى ضاحية السوق لتستمتع بمشاهدة الأفاعي حزما تلتصق بالجدران في برهة شراسة واشتهاء (تذكر حين قتلت الثعبان الطائر ببندقية صيد).

كان إذ ذاك يهزك حنين من نوع آخر يشبه تفتحات الطلع متلبسا بذلك الصوت الذي بدأ ينبت أعشابا صغيرة في الجسد، ومن بين الفتحات تلحظ عينيها مثل موجتين صغيرتين في الأفق، وإذ ينسل النظر إلى أسفل، يكاد القلب أن ينخلع من فرط الوجيب، فتمسك بأي شيء حولك في خوف من أن يراك أحد، تترنح قليلا وأنت ترى الماء ينضح الجسد الخجول العاري، هلالا ملفوفا بضباب الفتنة الأولى، فتختفي في هوة لا قرار لها، لتعاود الظهور في اليوم التالي:

وحين نسأل الصبية:

– من اين تجامع المرأة؟

– يجيبك البعض من الخلف، والآخر من الأمام، وتظل معلقا بالأسئلة التي لا تجرؤ على طرحها على من هم أكبر منك عمرا.

كان ذلك الزمن وكانت الأسئلة الكثيرة.

بعد سماع أخبار القسم العربي بهيئة الاذاعة البريطانية، تنام القرية عن بكرة أبيها، تثوي في صمت عميق لا نهاية لتهاويمه، فلا تسمع إلا صياح الديكة في أوقاتها المعتادة، ومن الجبال هناك الثعالب والذئاب والحيوانات الحجرية الأخرى.

ينتهي نهار القرية لتبدأ حيوانات الليل عملها الغريزي وسط كثافة الظلمة التي لا يمكن جرحها بخطأ قنديل مضاء فلا تسيل قطرة دم للظلام.

ليل صخري متماسك وعادل.

كان نوم القرية بعد سماع الأخبار وعلى سبيل الدقة لم يكن الجميع يسمع الأخبار، فهناك من يحرم سماع الإذاعات، كان فقط للذين تحرروا من هذا التصور،وفي هذه الفترة بدأ اللغط والتفسيرات المتباينة تسود الأهالي حول عبدالناصر وهزيمة 1967.

كان لا يخلو مجلس من الحديث حول هذه المسألة، حتى رعاع القرية الذين يعاملون من قبل الكثيرين بازدراء، حين يتعلق الأمر بجدية هذا الموضوع ينخرطون في الحديث بطريقتهم الخاصة. ومجنون القرية أيضا حين يتحلق حوله البعض ويسألونه ساخرين عن السبب فيرجع الأمور جميعها الى ثلاثة أسباب، غالبا ما تضيع في منتصف الطريق عبر جمل يحشدها بطريقة آلية، غير دالة على الحدث ولا مفيدة.

أما محترفو الأخبار والتحليلات، وأولئك الذين عاشوا فترة عمل في الخارج، فيرفضون كلمة ((هزيمة)) ويجزمون بأن عبدالناصر يحضر لضربة تطيح برأس اسرائيل مرة وإلى الأبد.. وأن الرجل يعمل بالسر، أو حسب تعبيرهم ((من تحت لتحت)) وإشاعات الهزيمة يروجها الكفار وحلفاء إسرائيل.

وذات مرة سأل أولئك المتحمسين: من الأقوى عبدالناصر أم أمريكا وموسكو؟ فترددوا قليلا في الجواب، لكن أحدهم ذهب أن عبدلناصر هو الأقوى رغم أن هذه القوة لا تظهر للملأ. وبعضهم قال: إن عبدالناصر في طريقه أن يكون الأقوى من الجميع.

أما أصحاب الورع والتقوى فيردون أسباب الهزيمة الى انتشار الفسق وعدم التمسك بكتاب الله.

أيام تمر والقرية لا تنام إلا لتستيقظ على الحيرة والأخبار المتداولة في ظمأ إلى سماع المزيد. كانوا يعيشون زمنا واحدا، لكنه زمن بدأ في التشظي، فلا تنفع معه عدالة الظلام الموزعة بشكل جيد.

يحدث أحيانا لسعد أن يمشي مغمض العينين، شبه نائم، أو غارق في لجة حلم من أحلام اليقظة، وسط أزيز ينبعث من باطن الأرض يسري كالرعدة في خلاياه ويطوح به خارج الجادة المألوفة، فتكون تجليات الفعل لهذه اللحظة، تصرفات متناقضة ومأسوفا عليها.

يحدث هذا أحيانا بعد عزلات معينة، مثل خلوات الذكر مع الشيخ بعد استواء العلاقة إثر حادثة المسجد، وربما تلك الحادثة تندرج أيضا في هذا السياق، وبعد القراءة في مكتبة والده والتي كانت- على ما يبدو- تحرك في داخله أطياف أشباح كانت تسكنه وتبحث عن محفّز للخروج، فيستسلم لخيالات وأوهام تذكر بزمن اللحظات الشعرية، تلك التي يتوسل الشعراء جذوتها ليقطفوا ثمار نارها المتأججة فيما بعد. لكنه لم يكن كذلك، ولا يعرف معنى لما يطرأ عليه من زوغان أعصاب وانقلاب خيالات.

فقط يحس بهذه اللوعة تخترق رأسه، فيدخل فيما يشبه تيها يظل يحتسي دواره، كأن يمشي في الظلمة الكثيفة العائمة في الفضاء، فيرى العلماء والشعراء السالفين أمامه بوجوههم ولحاهم التي نحتها خياله للتو، تنعكس كما هي متجسّدة في الثغور الفاغرة للظلام.

ولا غرو أن مر بمقبرة ((الجيلي)) فرأى الموتى يخاطبونه كأنه واحد منهم من غير حواجز تقتضيها أحوال الحياة والموت المعروفة. أو يحدّق في بعض النخيل فيرى هيئاتها تشبه وجوها بشرية لبعض أهالي القرية الأحياء.

وذات مرة كان يمشي في تلك الطرقات المعفرة والمعوجة التي يتناثر فوقها غبار الطلع، فرأى القرية بكاملها وفي عمق شآبيب المساء تشبه دمعة في الأفق مغمورة بقوس قزح من غير أن تكون ثمة سحب أو أمطار بل شمس ساطعة، تذيب الصخر، شمس مركزّة،وفي الأثناء نفسها كانت البروق تشطر العالم نصفين.

وأحيانا يطلق عبارات تطفح فجأة، ولم يكن يعرف معناها مثل ((الشمس كلبة تعوي، والشمس كربة تعوم في الماء ويا لعاب السماء الأخضر)). كان يقولها للبعض من غير أن تترك أي صدى، ولم يكن هو ينتظره أمام عبارات طافت هكذا فجأة في أفق مخيلته، كأنما طفحت من فجاج بئر لا ماء فيها، مثل آبار القرية، وإنما كلمات.

هل يمكن للبئر أن تستبدل بالماء الكلمات؟ أسرار يستعصي توضيحها، ثم ما هي الأسرار الخفية عند الإنسان الذي يأكل ويشرب ويؤدي صلاته وطاعة الوالدين كما يقول سالمين؟

كاد سعد أن يستسلم لشخوص طيشه الخيالي الزائغ على الإدراك القائم، لولا هبة ريح ساخنة جرفته إلى السطح فانطوى في فراشه العائلي حالما بصباح جديد.

الفصل الثاني

جاء ذلك اليوم الذي قرر فيه الوالد الانتقال إلى البندر بشكل نهائي من غير نقاش او تساؤلات كثيرة. وعاشت العائلة غداة ذلك اليوم ليلا قمريا مليئا بالاضطراب والهواجس. كانت حركة دائبة لطي الأغراض والحاجات في حقائب وحزم متعددة، فلم يكن النوم مواتيا في مثل هذا الجو.

كانوا مضطجعين وعيونهم نحو السماء التي تشبه دالية أنجم وضياء. وفي تلك الليلة تذكر سعد حين سأل أمه عن أسماء النجوم التي تجلت في البعيد الداني، أرخبيلا هاديا لجزر متفرقة:

– هذه بنات نعش، وتلك الثرياء والمشتري والزهرة، وذلك الميزان.

– وأيها أفضل يا أمي.

ردت بأن ليس في النجوم ما هو أفضل من الآخر، فكلها صنيعة الخالق لكنها طفقت تسرد حكايات حول بعضها. كانت تتحدث وهي محدقة في النجوم مقْلبّة نظرها الضعيف بين شواطئها، بينما سعد يركض وراء أرانبه وحيتانه في سهوب.. وخلجان تقطرها الحكايات بزلال الأيام الماضية.

وفي الصباح حيث الأسفار دائما في الصباح، كانت السيارة الكبيرة الشاحنة ((بدفورد)) تقف قبالة البيت من جهة الوادي مثل طود صخري انشق عنه الجبل للحظة، وكان بعض الأهالي من النواحي الأخرى يهرعون إليها، حاملين حزمهم وأشياءهم، وما هي إلا دقائق ويعلو غبار المحرك، في طريقها الى البندر. كان فصل الصيف على وشك الأفول وبقايا رطب في آخره، يلوح.. آخر بدأ مع مقدم طيوره في الوادي وعلى السفوح.

وكان الرعاة على وشك الانطلاق بالقطيع، حين ألقينا آخر نظرة على القرية، شريط النخيل المفعم بنعاس الحيوانات والطيور والأوراد، بمروجه المستسلمة لعصف الريح.

كانوا منذ تحركت بهم السيارة يتلون التسابيح في همهمات خفية، يعلو عليها بين اللحظة والأخرى صوت الشايب ((صبيح)) حتى وصلنا إلى((السيح الأحمر)) بعد المركز العسكري الذي يضم العيادة الطبية على مشارف القرية الغائصة في بطن الوادي.

ووسط همهمة التسابيح وغبش المشهد الصباحي المتلعثم، دوى الانفجار الصاعق تحت الشاحنة التي نعلو نحن الركاب حدباتها المتعددة بفعل الحمولة اللامتساوية على ظهرها. وفي ضجيج الانفجار وهول المفاجأة التي زادت سحنات الوجوه الشاحبة امتصاصا وألما، طلع صوت من بين الركاب:

– لغم

وحين بدأ الاستيقاظ من غمار الهزة الأرضية التي وصفها أحد الركاب بأنها تشبه يوم القيامة، كان بكاء النسوة يحتد بحثا عن الأطفال الذين بعثرهم الانفجار في جنبات الشاحنة، وبين فتحات حمولتها ليجدوا من مات، مات، ومن جرح قد جرح.

وكان خيط دم يمتد من جبين (مريم ابنة الأخ الأكبر لسعد. وكانت أمها وسط الدمع والصراخ، تمد أصابعها المرتجفة تضمد الجرح بطرف ثوبها.

ظلوا هكذا في الصحراء ملتفين بصفير الجبال وعيونهم في الحفرة الهائلة التي خلفها الانفجار، حتى وصلت سيارات الجيش وصليل آلياته واتصالاته، ثم بدأ المسافرون في استئناف رحلتهم نحو البندر.

بعد تجاوز فجوة الجبال المتراكمة عدا بعض القرى الصغيرة التي تتنفس بصعوبة من خياشيم الأطواد، وعدا طرق المسافرين الضيقة، لاح المنبسط الواسع لعين خرجت من حصار، وبدأت رائحة البحر الذي بدأنا نرى من البعيد شريطه الأخضر ملتصقا بشفرة الأفق.

بدأ خيال سعد يجمح في مرأى البحر بأطياف طيوره وموجه، وبدأت تعاود ذهنه قصص الغمر الذي سيعم البسيطة، تلك التي قرأها في أحد مجالس القرية.

وكان الماء يجرف كل شيء بركانا هائجا وتتحول الخليقة كلها الى جسد بحري، ترى الموجودات جميعها في خضمه كالفراشات الصغيرة في هذا الحقل الشاسع للخيال.

حتى الجبال بما فيها الجبل الأخضر، ستكون شرايين تنبض في هذا الجسد الكوني المجبول من طبيعة المياه.

وتتساءل: كم سيكون عدد الغرقى في ذلك اليوم؟

ونتذكر ايضا قصة السفينة التي تحمل المسحورين وسط نعيق الغربان من ساحل الباطنة، لبيعهم في بغداد.

كان الظلام قد بدأ ينتشر في هذا الفضاء المليء بالرطوبة اللزجة ومن البعيد، من جهة البحر، تتشتت بفعل الريح أضواء قوارب الصيادين التي بدأت تأخذها الظلمة نحو الأعماق خلف جبل ((الفحل)) الذي بدا في ضوء السفن المبحرة نحو المحيط الهندي، أو قادمة منه، شاردا في غياب إناثه المنتظرات في ((غبة سلامة)) وبدا ضائعا بمهابة في عباب أبده مثل أبي هول بحري.

ومن الجهة الأمامية للطريق المترب والرملي بالتواءاته وتعرجاته، لاحت أضواء بوابة البندر وما حولها. والأكثر كثافة منها أضواء مركز بيت الفلج.

كان مجمل هذا القطيع الضوئي المبعثر في أكثر من جهة لأعمدة الكهرباء والسفن والكشافات التي تجوب الأماكن، قد بدا غريبا في عيني سد الذي يراه لأول مرة وتراءى له مثل رقصة أشباح لنائم على سفح، رقصة أشباح ضوئية، كانت تتقارب حتى العناق، ثم تتباعد حتى الإمحاء، تصغر وتكبر في حركة رجراجة لا نهائية.

وقفت السيارة وراء أخريات أمام بوابة البندر ليمر ((المعوشري)) جابي ضرائب السلع القادمة من القرى القريبة والبعيدة، وفي يده كشاف ((بجلي)) ليمر على جميع السلع من خضار ورطب وفواكه مصادرا ما يحلو لمزاجه وسط أصوات استنكار هامسة، كونه أخذ أكثر من حقه، وأن هناك سلعا لا ينبغي أن يأخذ عليها ضريبة لأنها ليست للبيع.

عبرت السيارة البوابة الضريبية، وكنا في حدود البندر تماما مع الهزيع الاخير من الليل لا نسمع نأمة أو صوتا بشريا عدا هسيس الغربان على أشجار السدر وأصداء بعيدة ((لمناجير)) أنهكها الأرق حتى أوشكت ثيرانها على النوم في الحفرة المستطيلة التي تجر عبرها المياه من الآبار الملحية الغائرة في جوف الأرض.

كانت الأيام الأولى، أيام فرح مذعور بعض الشيء بسبب الانتقال الى مكان جديد تماما، بمعالمه وخليط بشره ولغاته، وكان أيضا مكانا مأهولا بالبحر من جهته الشرقية رغم قوس الجبال الضارب من الجهات الأخرى.

وعلى مقربة من بيتنا الذي تتوسطه بئر ذات مياه بحرية مالحة، وقد علق على أحد جدرانه صورة متخيلة للبراق وأخرى للإسراء والمعراج، يقع بيت الدكتور ((طومس)) الأمريكي طبيب البندر وزوجته ((خاتون)).

كان بيتا مختلفا عن كافة بيوت البندر محاطا بسور أسمنتي، زرع في نهاياته أكوام من الزجاج المسنن، خوف الاقتحام، وكانت الحديقة المتموجة بالأشجار المختلفة التي شكلت ما يشبه غابة، أشجار جوز الهند والفيفاي وبعض النخيلات التي بدت كئيبة في غير تربتها الحقيقية.

وكانت هناك الطاحونة العملاقة التي كنا نسميها ((البانكة)) والتي يمكن رؤيتها من جهات مختلفة في البندر،وكانت محط طيور الببغاء التي تنطلق كل صباح من أقفاص بيت الدكتور. وغير بعيد من هذا المكان وربما امتداد له يقع المستشفى بما فيه مدرسة التبشير ((البادريّة)) التي لم تحصد سوى شيخ واحد فقط، وكذلك بيت البرصى والمجاذيب الذين تراهم في الظهيرة مع أكياسهم وقيحهم، نائمين تحت فيء الأشجار وعلى حوافي الأحواض.

كنا نمر عبر الطريق المؤدي الى المستشفى بالضرورة، إذ لا طريق غيره نحو الساحل أو المدرسة، عبر طوابير المرضى الذين تتقيأهم القرى من نفاد الحيلة نحو البندر، مكدّسين في الطرق الترابية وظلال المباني، وبيدهم علب البول والبراز، أياما حتى يأتي دورهم ويحصلون على سرير أو يرجعون بأقراص الاسبرين وأحيانا إبرة بنسلين كترضية. ومنهم من يرجع من غير شيء.. هكذا على مدار السنة.

وفي بعض المرات، نتجرأ، وندخل المستشفى مستنشقين رائحة مريرة صادمة من خليط الأدوية واليود ودهان الجدران التي كتب في احدى زواياها عبارة السيد المسيح: ((تعالوا أيها المتعبون وثقيلو الأحمال فأنا أريحكم)).

كانت هناك في البندر روائح ذات نكهة خاصة بالنسبة لقادمين عن قريب مثلنا، فإلى جانب رائحة المستشفى، هناك رائحة البنزين في المحطات، رائحة عطر مراوغ تتوق الحواس إلى شمه، لكنه ضار كما يقول الكبار.

وهناك أيضا رائحة ((البانيان)) هؤلاء القادمون من ضفاف نهر الغانج ليستقروا كتجار وصيارفة ومرابين. فما إن تدخل حارتهم- التي تقع غالبا في جهة البحر- حتى تستقبلك تلك الرائحة مع أسراب الحمام الذي يربونه على اسطح المباني، والتي هي خليط من رائحة أشجار جوز الهند ومياه متخثرة لأنهار ضاربة في القدم مع المسحوق المتطاير لمحارق الأجساد البشرية.

وكانت هناك الرائحة الكبرى للبحر في كثافة زرقته وجزره ومده الذي يخبط طوال الليل أساسات البيوت الواقعة في حدوده والمطلة على شواطئه.

والحقيقة أن البندر كله يقع في حدوده المطلقة لولا الجبال التي تقاسمه سطوة المكان وتلجم اندفاعاته، خاصة حين يهيج المحيط المتاخم له، فيرسل كتل أمواجه كأحصنة تتسابق لالتهام الشاطئ والبيوت، وسط فرار الصبية ونواح الأبقار الهنديّة التي جلبت خصيصا للعبادة.

وفي ليالي المد هذه يخلد الصيادون إلى بيوتهم فلا يمكن أن تشاهد فانوس قارب أو لمعة مجداف، حتى ينتهي الهيجان الذي حدسوا به قبل وقوعه، من غير مراصد أو أعلام سوداء.

كان الصيادون يقفون أثر الموج والعواصف مثل الرعاة في السهوب والجبال حين “يقفرون” أثر الدواب السائبة والحيوانات.

وتخف حركة الناس والأسواق في شبه إجازة فلم يعد هناك قادمون من البلدان الأخرى عبر البحر، مثل ((صور)) وبلدان الباطنة والساحل وما يحملونه من بضائع وتبادلات.

في فترات الاجازة أو تلك التي تترك فيها المدرسة، تماما وهي كثيرة، نمضي على غير وجه في الطرقات وراء الكلاب الشريدة التي تتجمع حول أكداس المزابل المنتشرة في كل منعطف أو قارعة طريق.

كنا نترصدها وهي تخمخم الفضلات بنشوة تعبّر عنها أصوات خفيضة مرحة لا تلبث الذكور التي فرغت من طعامها، أن تداعب خراطيمها مؤخرات الإناث التي تجري بحركة تمنع زائف، ثم تمتطيها.

وهنا ندخل، نحن شهود العيان على جماع العراء الحر، في صمت شبق نرقب المشهد، حتى ينفد صبرنا السريع النفاد، ونفاجئها بالحصى والعصي وأسياخ الحديد حتى تولي الأدبار مع نباحها الحاقد ولعاب شهوة لم تكتمل.

أما القطط التي توازي عدد الكلاب، وعدد الاثنين يوازي عدد السكان، تتفوق على الكلاب، رغم أن الصنفين سكان خرائب ومزابل، بتسلقها الجدران والأسيجة وأيضا الأعمدة الخشبية القليلة للكهرباء التي تكون أحيانا عارية من الغلاف الواقي فتصعق القطط التي تسقط من غير مواء أو حركة..

هكذا كنا نمضي على غير وجه في السكك الضيقة،مبعثرين أي شيء قائم أمامنا حتى ببغاوات الدكتور طومس الوديعة والمهذبّة التي كان يلقنها كلمة مرحبا باللغة الإنجليزية، كنا نقذفها من خلف سور بيته عارية بعد أن سلخنا ريشها بالكامل.

ونمضي أحيانا صوب فناء البندر حيث يتكدس حطام السيارات التي لم تعد صالحة للاستعمال، لنأخذ العجلات وبعض الحديد ونبيعه لأصحاب الجراجات ببعض ((الأنات)) يصل أحيانا روبيّة.

لكن المشهد الأكثر إثارة، حين كنا ننطلق نحو ((سيح المالح)) وشركة P.D.O لنرى الإنجليز مع كلابهم المعطرة ونسائهم ذوات الأفخاذ المكشوفة المتلألئة في ضوء الشمس الأصفر، فيصيبنا الذهول الممتزج بالنشوة الأكثر حدة من تلك التي تعترينا حين نتلصص على جماع الكلاب.

وحين تغرب الشمس نكون قد وصلنا الى المرتفع الذي نطل منه على شاشة السينما بصالتها في الأسفل البعيد نسبيا، بحيث لا نرى كامل الصورة من ذلك العلو في خوف من أن يكتشف وجودنا الممنوع في تلك الأماكن، ولا يكاد العرض في منتصفه حين يكون البعض منا قد قذف في ثيابه متدحرجا في ضفاف دوخة ونعاس.

طافت عشرة أيام على دخولنا ((المدرسة السلطانية)) التي كانت وحيدة مجالها، فلم يكن ثمة مدرسة أخرى عدا تلك التابعة لشخص ما، يكون صاحبها ومدرسها في الوقت نفسه، عشرة أيام حين تزحلق سعد في بهو المدرسة الأسمنتي وانكسرت يده. بعد هذه الحادثة أقسم الوالد بأغلظ الايمان أن لا مدرسة بعد اليوم وقال: ((المصائب كلها تأتي من هذه العلوم العصرية)) وراح يفتش عن مدرسة أخرى لا علاقة لها بالعلوم التي يروّج أباطيلها العصريون، فوجد في طريقه مدرسة ((ود السودي)) الذي كان يدرس نتفا من كل حقل واستطاع أن يقنع الوالد بضرورة تعلم المبادئ الأولى لهذه العلوم كي نعي خدعة الخصم، وأقنعه- ولو مؤقتا- بعدم تعارض الدين مع العلم ضاربا أمثله من التراث والتاريخ.

كانت مدرسة ((ود السودي)) هذا الرجل القادم حديثا من الخارج، تقع خلف برزة الوالي وتحت القلعة التي تمتطي ذروة جبل كعادة القلاع في هذه المنطقة.

أما المدرسة السلطانية فكانت على حافة البحر مباشرة، أمامها ساحل بيع السمك، وأمامها ترسو الأخشاب و”البوم” القادمة من مناطق مختلفة، بما فيها زنجبار والهند وساحل عمان، وكانت رفوف من النوارس تحلق بكثافة فوق الأخشاب، متعثرة بصياحها وزعيق المناور المتجهة نحو الهند.

كنا نرى ذلك بوضوح من البرندات الخشبية لبهو المدرسة، وكنا نرى الصبية الذين ينصبون فخاخهم ((للحوريات)) في هيئة طعم سمكي صغير وحين يبتلعه الطير يغص المسمار المعقوف في حلقه فيظل يخبط بأجنحته في دائرة الخديعة لا يتعداها، بينما الصبي يجر الخيط من الساحل ويأخذه اليه.

وعلى مقربة منا منطقة ((غربق)) التي ستتحول لاحقا إلى أحد أهم موانئ المنطقة- كانت أرضا ترابية منبسطة بين البحر والجبل، وبأطرافها مستنقعات ملحية، نسمع رغيان البحر في أحشائها كمخلوقات تختنق. وكان بعض عمال المناور والسفن العابرين، يستخدمونها كملعب لكرة القدم مع جماعات محلية وكنا نرى فيهم بذهول وهم يجرون خبط عشواء ويقذفون الكرة بأرجلهم وأجسادهم، أجساد عمال السفن والجنود والحمالية.

وكانت الكرة كلما ذهبت إلى أعلى، يعتبرون اللعب أفضل وأدق تسديدا وإصابة، ونصفّق نحن جمهورهم الوحيد، حتى ولو لم تتّوج هذه الضربة الجوية لاحقا بدخول المرمى، كانت الكرة لمجرد اختراقها لتجويف الفضاء، أعلى فأعلى يتربع لاعبها قلب الملعب والجمهور. كنا لأول مرة نرى كرة يلعبها كبار.

لم تكد البندر تلئم جراحها إثر الحرائق التي انتشر أوارها في حارات الخيام والعشش الكثيرة، حرائق غامضة لم تقيد ضد معلوم، كانت ترتفع سحبها السوداء الغليظة كل ليلة في مكان، وفي الصباح نشاهد الخراب طازجا بدجاجه وأبقاره التي تفحمّت.

لم تكد تلتئم جراح الحرائق حين سمعنا بعد صلاة العشاء إطلاق نار، انتشر بعده خبر مقتل طبيب أمريكي جاء به الدكتور طومس لتدريبه ومساعدته في المستشفى لدراسة أنواع الأمراض المنقرضة، دراسة ميدانيّة.

كان أهل المريض المتوفى يتهمون الطبيب بأنه سبب الوفاة حسب الأخبار المتناقلة، حيث إن الجناة قد فروا من غير أن يتركوا أثراً يدل عليهم.

في تلك الأيام تقريبا أصر والد سعد على نقله الى مدينة ((مسقط)) لمواصلة العلوم الفقهية واللغوية بمسجد الخور، لم تكن مسقط أكبر حجما من بندر ((مطرح)) لكنها كانت متميزة بقسمات عمرانية وتشكيلية في جانبها البحري تنم عن عراقة، ويمكن للحالم أن يتخيل فيها حياة ليليّة بهيجة، حياة مدينة بحرية بمناراتها وقلاعها المضاءة بأشباح القراصنة والغزاة الغابرين، الذين جلبوا معهم بعض رسامي الصور الفوتوغرافية، فترى المدينة من خلال تلك الصور والرسوم في برهات زمنية مختلفة كأنما هي غارقة في مشهد ثلجي ضبابي يخبط حوافه الموج، رغم جوها الاستوائي الذي يغرقها في هاجرة لزجة. وأحيانا نراها في منظر فينيسي تتوزع فيه الطيور والسفن المتثائبة وتلك التي تنتظر، متحفزة، صفاراتها أوامر الانطلاق.

بادئ الأمر نزلنا في وسط مسقط في ((مسافر خانه)) وكان بجانبنا مأتم لشيعة مسقط لا يفصله عن ((المدرسة السعيدية)) التي كانت أيضا وحيدة كمدرسة حكومية، سوى زقاق ضيق، حيث بدأنا أخيرا في أخذ دروس مسائية بها. وكان مدرس المادة الدينية بالمدرسة يحرّم تلاميذه رسم البشر والحيوانات وكل ذي روح ويتحداهم بخلق هذه الروح لما يرسمون اذا كانوا بهذا المستوى من الجرأة في محاكاة صنعة الخالق. ولم نكن نحن بحاجة الى حضور هذه المادة لأن النهار بكامله كنا نقضيه في مسجد الخور بين ضفاف الدرس الديني المتشعب وعلوم اللغة بتفريعاتها الصعبة من ألفية ابن مالك حتى ابن هشام وسيبويه والمبرد.

سجالات تدور رحاها غالبا بصحن المسجد المطل على البحر بين الطلاب والأساتذة الشيوخ، في تخوم الماضي المتموج بمرجعيته ومرايا حجراته الضوئية، منه نستمد استقامة الحكم بشكله النهائي الجامع المانع الذي لا يعرف التردد واللوم،ومنه نستمد طراء المخيّلة.

كنا لا نكاد نلامس قضية معاصرة إلا كي نعرضها في مجهر السلف الصالح ووصاياه وأحكامه. ولم يكن جمال عبدالناصر محط قبول بين معظمنا، فقد كنا نرى فيه متحالفا مع شيوعية باتت تشكل خطرا على ديار الإسلام، وكنا نرى فيه قاتل سيد قطب وجماعته. أما القلة منا التي تبدي تعاطفا مع هذا الزعيم فكنا نسرع الى دعوتها للتوبة قبل أن ينفرط عقد العلاقة بيننا.

كانوا أبطالنا في الفكر والحياة قادمين من قعر تراث المذهب، وكان احدنا لا يكاد يذكر اسما من أسمائهم إلا وينزل على الجلساء قبس غيمة روحية وخشوع.

كنا ونحن نتطلع أحيانا الى الموج الراعف على رصيف الميناء المجاور في صمت، بعد قراءة كتاب من كتبهم، نحس بانسجام الإيمان في قلوبنا فيما يشبه رذاذ الإشراق الذي نقرأه عن كبار الأئمة فنحاول تمثله وتقليده في حياتنا ونحاول تعيينه في لحظات الوحدة والصمت.

حتى حين نتأمل الأشياء، كنا مشدودين بذلك المنظور السالف كبرمجة صارمة للنظر والتصرف لا نشذ عنه على الاطلاق.

بعد فترة من نزولنا ((مسافر خانة)) اكتشفنا ما يشكل جرحا لإيماننا، في ذلك النزل الذي يؤمه في الغالب العابرون من مسافرين وحجاج بيت الله الذين يأتون من القرى البعيدة لتحملهم البواخر الى مبتغاهم المقدس، كان مجموعة من ((اللوفريّه)) يأتون مع بداية الليل ويتسلقون الجدران الى السطوح حاملين زجاجات السائل الأبيض المحلي يكرعونها على تلك السطوح.. العارية، في غفلة المدينة التي لا تأبه لجلبة السكارى المنتظرين هبة هواء ترطب جفاف الأجساد المثخنة بذلك الكحول القاسي.

فورا طلبنا الانتقال إلى مكان آخر. فكان في منطقة تقع مباشرة على البحر تسمى ((مغب)) تحدها من اليابسة السفارة البريطانية، ومن جهة البحر قلعة كوت الجلالي بخراطيم مدافعها ونوافذها المشرعة في المدى صوب البحر.

كانت قلعة كوت الجلالي، السجن الشهير في ذلك العهد، والتي تنسج حولها أساطير الجلد وغموض الحكايات، أكبر القلاع الموزعة في أكثر من ذروة هاوية بحرية منذ عهود الغزاة البرتغاليين، وهي تختلف عن قلعة نزوى الدائرية الشكل، حين ذهب سعد لأول مرة مع والده وحضر هناك مقتل حصان مريض بعد أن أطلق عليه رصاص الرحمة من قبل عساكر تلك القلعة.

في هذه الفترة صارت العلاقة مع البحر أكثر حرارة بمعايشها اليومية، مبعث تأملات وخواطر شعر، وربما للسبب نفسه خف ذلك الصراخ الليلي الذي كان يهاجم سعد في شكل كابوس يدحرج حيواناته وشخوصه وحوادثه في عتمة صخور تجزّ النوم وتطوح به في أصقاع غريبة، يرى فيها السحرة بموتاهم يركبون الضبع بالمقلوب، ويعيش الحالة الحلميّة كما لو كانت واقعا بلحمه ودمه.

خفت تلك الأحلام وتقلص حضورها لتحل أحلام من نوع آخر، أحلام بحرية كان يرى البحر، هديره وأصداءه يأتي إلى فراشه ويجرفه أو يتلاشى فيه، وهي لاشك أقل وطأة من سابقاتها الدموية.

هل تتغير الأحلام بتغير البيئة؟

إذن ما معنى استمرار أحلام معينة حتى بعد تقلب بيئات وأزمنة كثيرة كابوس واحد، منذ الطفولة، يطاردك كالظل المفترس أنى ذهبت.. امرأة واحدة ما زالت تؤرق وجودك بعد عشرين سنة من الغياب.

حين نأوي الى البيت آخر النهار في حدّة الحر وصلفه بمنزل لا يعرف تكييف الهواء عدا النوافذ المفتوحة على هواء البحر بمزاجه المتقلب والرطوبة العالية،لا يجد البعض ملاذا من الارتماء في البحر بإزاره وفانلته، حيث الملابس البحرية التي يستخدمها النصارى وبعض سكان البنادر ليست في وارد لباسنا الأصولي، وحتى السباحة نفسها تعلمناها في هذه المنطقة البحرية،في ضوء نص ديني يحث على السباحة والرماية وركوب الخيل كأركان ثلاثة لتربية سليمة تحققت أخيرا بمعرفة السباحة التي ألهمت البعض روح خيال وبداية إحساس بالحرية.

وفي أيام الجمع كنا نتخلف عن الذاهبين بشكل مبكر للمساجد، لنذهب إلى البحر، وحين يكون في حالة لا يمكن السباحة معها، نضطجع على الشاطئ ، نبدأ في جمع الأحجار البيضاء الشفافة، التي نكتب عليها ما نحسبه شعرا أو عبارات دينيّة صيغت بشكل شعري، أي عبر وزن وقافية.. مستحضرين أيام القرية حين كنا نكتب على كتف خلع من جمل ميّت، كتف أبيض ناصع كأنما هو مصقول بأدوات صفارين، وفيما بعد حين تطورت أواني المعرفة صرنا نكتب في سبورة صغيرة نسميها ((سليت)).

وفي ذلك المكان كتب سعد أول قصيدة، كانت بقافية الكاف وتلخص سؤالا فقهيا محيرا يطلب من الشيخ في المسجد، فك حيرته وسلخ رموزه وضبابيته.

وقد رد الشيخ بقصيدة جواب على نفس الروى والقافية حسب ما درج عليه السلف، الذي ذهبت مخيلته في تخوم أراجيز وأنماط شتى في شعرنة المسائل الفقهية.

وكان الخليل بن أحمد الفراهيدي، حاضرا في ذواتنا ليس بوصفه واضع علم العروض والإيقاع فحسب، بل كجزء من السلف والسلالة العمانيين بحكم تحدره من قبيلة الأزد بصحار، ومن ثم أخذ وجهته نحو البصرة.

صار الجو مثاليا بالنسبة لسعد في علاقاته بالمشايخ والطلاب، وصار يتصدر حلقات الذكر وينوب عن الشيخ في غيابه، متقلدا عمامة تاريخ كان لها بسالة دين وحياة.. لكن هذا الصفا تعرض لاحقا لتمزق وانكسار.

وبعيدا عن التفسيرات الأخرى، كان السبب الحقيقي في كسر ذلك الوضوح برؤيته وسلوكه الباكرين كطليعة صبح قروي، هو تلك الخلوات البحريّة والتطلع خلف الأفق المحفوف بسحب خفيفة كانت تتقاذفها طيور السمّان المهاجرة عبر اجنحتها المتصلبة من طول الترحال، فتضرم في خفايا نفسه أبعاد حنين، تجعله يفلت بهياج من أسر ذلك الاطمئنان الساكن، مما يدفعه إلى ارتكاب سلسلة من الأفعال الملتبسة كالعودة إلى حروب الصبية وعدم إتيان المسجد من بابه واقتحامه من السور، وكذلك المجاهرة بتأييد العصريين إثر تغيير حصل في إحدى البلدان العربية… الخ.

وهنا تبدأ قصة أخرى.

بداية القصة

بعد سنين، سنين طويلة، تعود الى مواطنك التي قذفت فيها صرختك الأولى كرسم دخول إلى هذا العالم الذي ما زلت للحظة موجودا فيه. تعود مغمض العينين على عاصفة ترفض الترويض، عاصفة من الأوهام والتفاصيل وصخب السنين التي خلفتها وراءك تعود مثقلا بغميمة الأفق وأصناف لا حصر لها من غنائم الخسارات.

كيف سيكون الهواء وهو يلفح جسدك لأول مرة؟

كيف سيكون الرأس وهو يغور في الماضي؟

كيف سيكون ذلك التصدع العذب وهو يخلخل كيانك بغموض الخطوة الأولى؟

الخطوة الأولى

في نظري هي الأكثر خطورة في تاريخ الإنسان.

إنها اللحظة التي تختزل كل شيء باتجاه اللاشيء.

تختزل الزمان والمكان والمستقبل وما بين الثلاثة من ثلوم وثغرات. تلك الخطوة التي تبدأ بنزف الولادة وتنتهي بزفرة الموت، وما بين هاتين الخطوتين من خطوات (مهمة أو غير مهمة) تشكل أرخبيل حياة، لا شك تنتهي بالنقصان والألم والحسرة، سواء بالنسبة لقائد كالإسكندر المقدوني، أو قائد عمال القمامة في آخر الليل.

هذه الخطوة هي التي قادتني أوائل عام السبعين من هذا القرن (بالتحديد) نحو الرحيل إلى أماكن كانت بالنسبة لي أنا القادم من الطرف الأقصى لشبه الجزيرة العربية كما تقول الجغرافيا، في تلك الفترة المبكرة، كانت مغمورة بإشراق فريد، كانت جنة الحلم الأول من فرط حضورها في مخيّلة طفل.

ما زلت أتذكر ألق تلك اللحظة التي أهم بالرحيل فيها… كانت سيارة جيب تقف أمام بيتنا القديم الذي ظلت نجومه وأحلامه تلاحقني وتجلس القرفصاء كل ليلة أمام سريري المحمول على كتف ريح عمياء، وتغرز نظراتها كسمّار المجالس تحت السماء الأولى. وكانت أمي تقف على حافة بئر تلوح بيدها وأنا أصعد السيارة كأنما ذاهب الى كوكب آخر.

لم أعد أتذكر من الوجوه في تلك اللحظة عدا وجه أمي باكيا على الحافة ووجه أبي في المطار القديم مطار بيت الفلج الذي أصبح أهم مركز تجاري في العاصمة، أبي الذي أصبح عمره الآن يقرب من عمر هذا القرن. كانت وجوه كثيرة لكني لا أتذكر غير هذين الوجهين.

في مسار هذه الخطوة الأولى نحو الرحيل إلى (العالي) أو البلاد البعيدة بمنطق خيال تلك الفترة أتذكر، نزلت بنا الطائرة كمحطة تغيير يستمر ثلاثة أيام، في إمارة دبي والتي كانت ما تزال طالعة مما اصطلح لى تسميته بساحل عمان المتصالح.. وبدت معالج المدينة النفطيّة تنهض في هذه الإمارة التي ستتحول لاحقا إلى مركز تجارة عالمي.

بعد ذلك واصلنا الرحلة الى بيروت مباشرة، بيروت التي كانت تسميتها صحافة السياحة، عروس الشرق… كان الجو صيفا حين نزلنا بفندق وسط العاصمة، ومن فرط الحرارة بالنسبة للبنانيين والتي لم تكن كذلك بالنسبة لنا، كانوا يفتحون مكيفات الهواء بالفندق طوال الليل فنصاب ببرد شديد ولا نستطيع النوم.

كنت كل صباح أصعد الى سطح الفندق الذي تتبعثر في جنباته بقايا وليمة الليل برقصه وأشباح مجونه وأتطلع بعين حالمة ومذعورة الى هذه المدينة التي سمعت الكثير عن سحر الحياة بها، مستحضرا أسماء الذين قرأت لهم وأولئك الذين غادروا مدينة الثقافة العربية الى المنافي.

ليست عندي صورة واضحة عن بيروت تلك الفترة عدا وميض خاطف لمشهد جمال عابر، تختلط فيه الأشياء والحكايات والوجوه بمراياها المتعددة.

هذه الصورة ستتتكون لاحقا عبر حضور ذهني ساحق.

بعد بيروت اتجهنا نحو القاهرة ونزلنا بادئ الأمر بفندق في العتبة، وفي الصباح حين فتحت الشبابيك شاهدت صخب ميدان العتبة يلتصق بعنان السماء.. كل شيء يختلط بكل شيء، والألفة والشتائم تجرف الجميع.

هذه القاهرة سأقضي فيها ثمانية أعوام، يمكن القول إنها من أجمل سنين العمر قبل الأفول الماحق لسنين أخذت تهرب بسرعة البرق من بين أيدينا ونحن نرقب المشهد في ذهول منكسر، نرى الشرر والشظايا تتطاير في الفضاء ونعرف أنها أرواحنا.

أبناء جيل ومرحلة- كما يقول المصنفون- انفرط عقدهم قبل الأوان بعدها سأتجه الى دمشق إثر عمل تمهيدي في دولة خليجية.

مواطن الخطوة الأولى لاشك ستقود إلى هاوية خطوات لا حصر لها، ستقود الى تيه الخطوة.

لقد قصفنا المسافة بأحلام الشعراء، والأكيد أنها قصفتنا، فمكمن الخطورة كلها في تلك الخطوة الأولى، هذا ليس بالتنظير، وماحاجتنا الى ذلك أمام هذه الحيوات المحتدمة بأباطرة عابرين وإنما كلام الخطوة الأولى وهي تنغرز في عنق المضيق.. وترى الصحراء محمولة على قرون الأكباش.

بعد سنين، سنين من البرد والمسافة والحنين، تعود الى مواطنك الأولى، وتغمض عينيك على عاصفة ستقتلعك بعد قليل الى رحيل آخر.. منازل تصطفق أبوابها، دائما في أعماق الريح، بجانب رأسي.